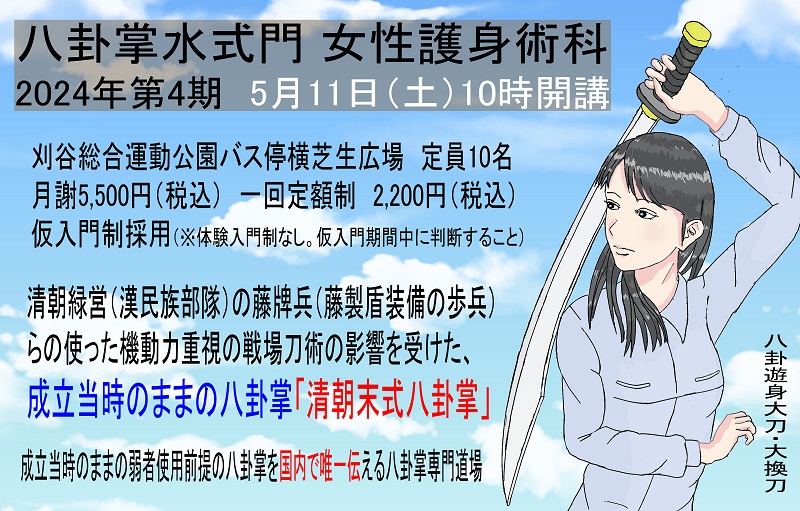

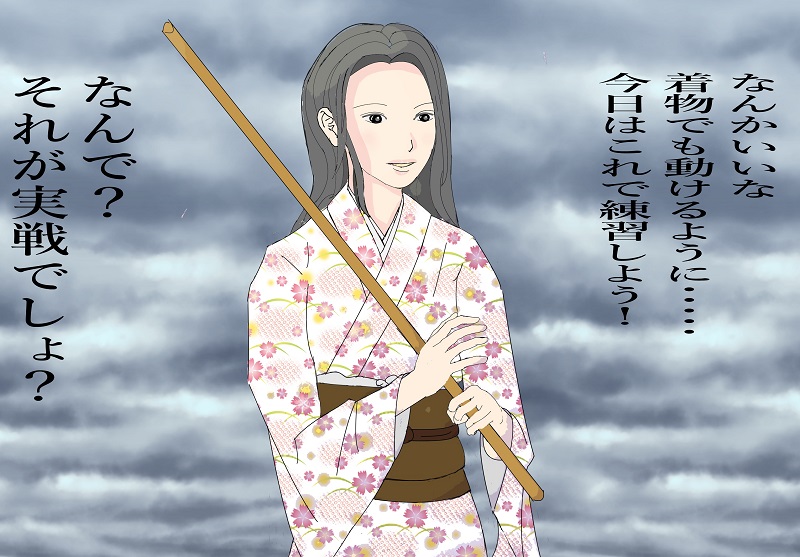

清朝末期成立当時のままの八卦掌(以下「清朝末式八卦掌」と呼ぶ)を、護身術的側面を一切変えないで使うならば、蹴り技を練習する必要ない。

なぜなら、蹴り技を出している暇が一切ないからである。脚は常に「勢(せい)を保った移動」という名の「防御」のために使うため、蹴り技を使う暇がない。

八卦掌で大事なことを一文字で示すならば、「勢」を私は迷うことなく選ぶ。

技法の要領がよくわからず、もしくは解釈につき、ふたつの分岐点がある場合、「どちらが勢を保つことができるだろうか」の視点は、大変役に立った。

近代から昔日への回帰と、失われた当時の練習方式をよみがえらすためには、毎日試行錯誤の繰り返しだった。昔東京のはずれで、若い中国人就労生の八卦掌の先生に習った、藤牌兵の戦場刀術(先生曰く「八卦の連身牌法・れんしんはいほうだ、とのこと。それが名前なのかは不明である」)と、「どちらの道を採るのが、勢を保つことができるだろうか」の視点、の二つは、疑問を解消し、清朝末期頃スタイルにたどり着くための、偉大な先生であった。

後退スライドの使用例を見ていただければわかる。とにかく「移動速度を下げないこと(勢を保つこと)によって敵との距離を保つ」観点から、移動を少しでも妨げるような技・動きはしない。

つまり、脚を止める類の動きは一切しない。蹴り技は、脚を止める類の動きに入るため、まず打つことはない。

通常蹴り技を放つ際は、身体を支える身体軸を、蹴る方の脚の反対側の脚で作ることになる。

身体軸を形成する際は、軸足として身体を支えるため、一時、敵の前面もしくは側面にて止まることになる。その瞬間だけ移動(=防御)ができないことを意味する。

清朝末式八卦掌では、「止まる=死」である。移動ができなくなり、敵にとって「動かぬ的(まと)」となってしまう。後方から迫る他の敵に捕捉され、囲まれ、多人数に押しつぶされてしまう。勢がなくなると、後方スライドから転身して反対方向へ進む際に目のまえに現れた敵に、電撃戦を仕掛けることができない。

このように、蹴り技を打つ時の少しの間であっても、多人数戦では我が追い詰められることにつながる。それくらい、多人数戦渦中におけるプレッシャーは激しい、少しの間で敵は我のすぐそばに迫るのである。

敵に連続攻撃を打つこと、敵に巧妙は技を仕掛けること(手足を取って脚を絡めて倒すetc)は、心がけて行わない。

よって、使わないように心がける対象となった「蹴り」技を、貴重な時間を使って練習する必要はない。

これは、清朝末式八卦掌をじっくり練習する時間・期間がある弊門の門下生でも同じこと。

そもそも護身を使う場面は、いつ来るかわからない。突然来る。「では、護身にとって重要な練習は、また来週に教える」といったその週の間に、必要となることもある。

よって、『最低限の時間で仕上げる「清朝末式八卦掌」女性護身術講座』では、短いページの中に、エッセンスのみを採りあげて掲載・指導している。出来る出来ない、よりも、まず知っておき、そのうえで少しでも練習し少しでも上達させる。その上達速度を速めるために、「最低限」にしているのだ。

「最低限」まで厳選する作業は、清朝末式八卦掌を極めた者にしかできない。『最低限の時間で仕上げる「清朝末式八卦掌」女性護身術講座』では、私(水野)が責任をもって厳選した。よって、蹴り技が一切入ってなくとも、安心して学習してほしい。

護身術の道を歩み始めたばかりの者にとって、弊門サイト上で示す最低限の護身術だけでも、練習するのは大変だろう。既存の八卦掌とは戦闘スタイルがまったく異なるため、不安もあるだろう。

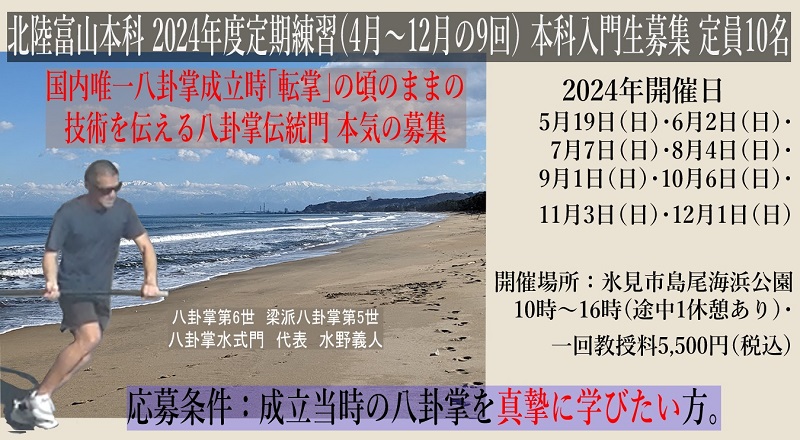

愛知や富山の本科などであれば、定期的に動きをみてもらうことができるため、ベストである。

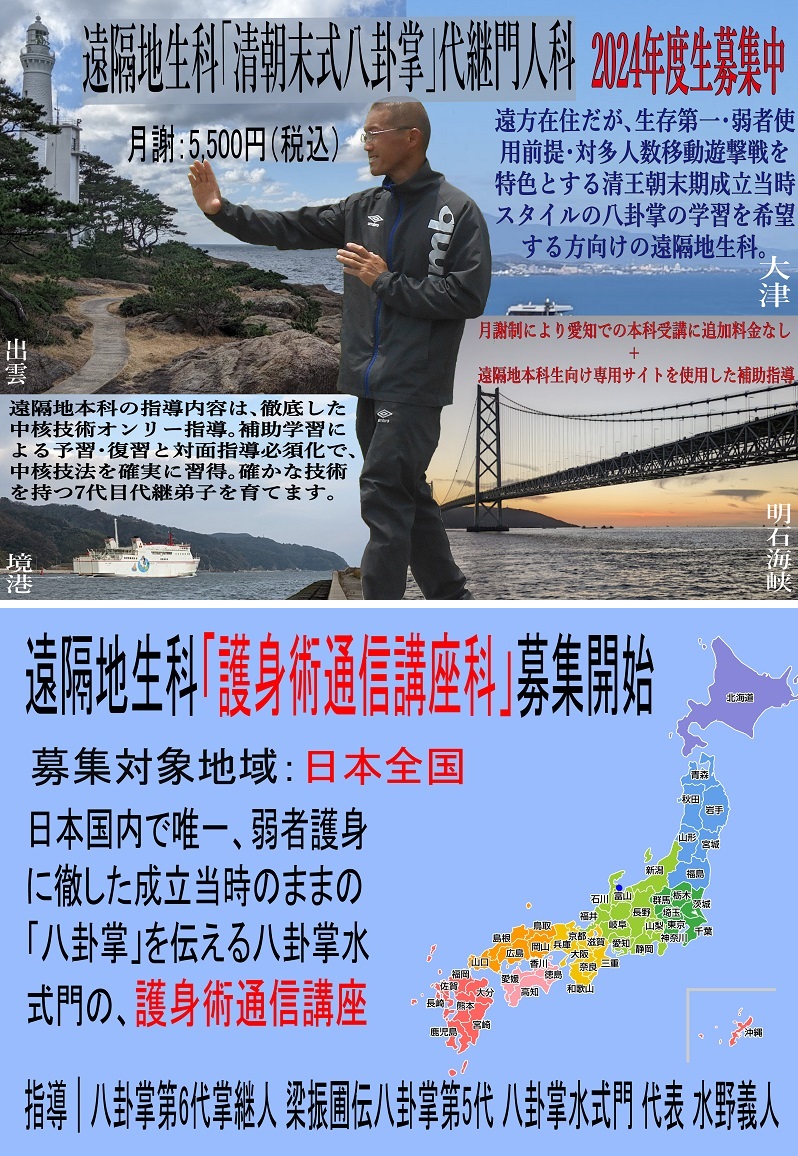

定期参加が難しいならば、講習会や護身術通信講座などを利用して学習してほしい。何も利用せず、ただサイト内の情報のみで練習するのは、八卦掌の先生に就いて習っている人でも大変である。日本国内の八卦掌道場は、ほぼすべてが近代スタイルのため、同じ八卦掌でも、使用前提の違う体系となっており、それが各技法の意味を根本から変えてしまっているからだ。

「八卦掌水式門で指導する八卦掌とは?」カテゴリー内の記事、もしくはいじめ護身部技術解説、女性護身術講座なども参考にし、あなたの就いている先生にも聞いてもらいたい。そのうえで、じっくりと取り組んで欲しい。