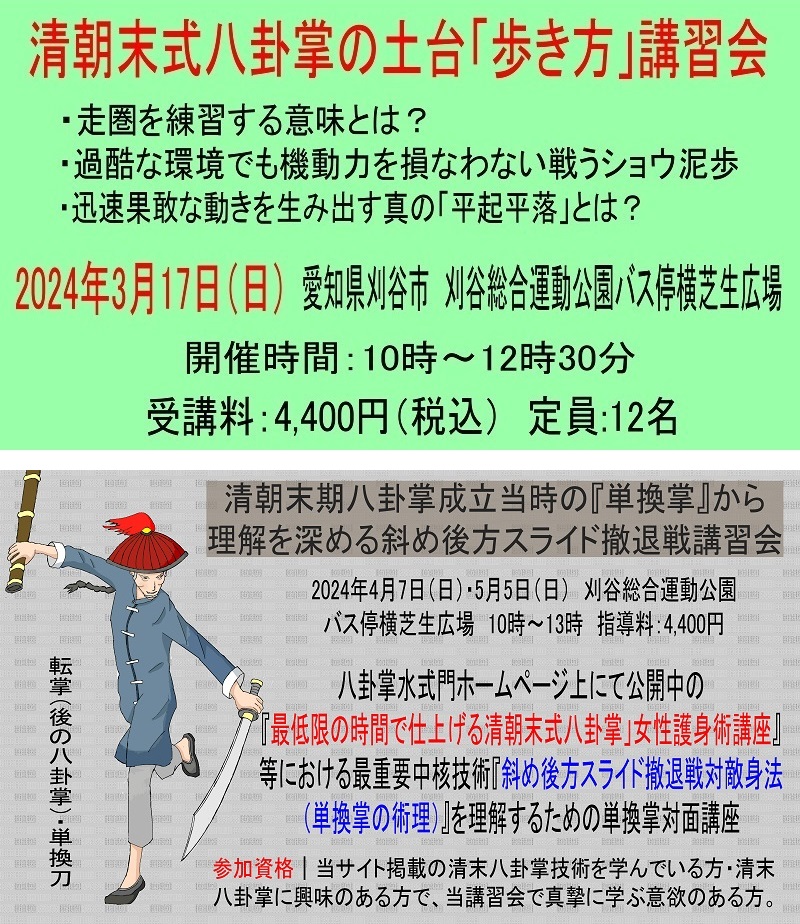

今日は、富山講習会。『「何気なく歩く」走圏から「基本姿勢・発力法」を練る明確な走圏に変える講座』講習会。

対多人数移動遊撃戦の土台であり、単換掌理における生命線・斜進後方スライドの機動力を確保する、極めて重要な基本。

講習会の告知でも、その重要性をしっかりと伝え、動画も作成して講習会でお伝えする内容も公開したが・・・・遠隔地門下生の方2名以外、誰も来られませんでした。

大変残念。伝え方が悪かったのか・・・?内容は実戦や散手・組手・乱取りで実証済みで、きっとこれなら、一人で奮闘しておられる方にもメリットがある、と思って、準備してきたが。

そもそも、ツイッターやホームページでも、当講習会の告知を、ほとんど人が見ることはなかった。当然私の力の及ばぬところも大きい。痛感する。しかしもう一つ、痛感することが。

「水野のスタイルは、今の風潮においては、大変だろうな。実戦重視とか言っておきながら、ネットで見ている連中の見たいもんは、対人用法の詰め合わせ動画だぞ。結局綺麗なのがいいんだしな」

「それじゃ、何もわっかんないだろ、足もうつってないやつある」

「わかる必要ないんじゃけ、戦いなんて、リアルじゃないんだから。一時、あざやかなもんに触れて、使える気になれればそれでいいんだからさ」

長年の武友との、会話を思い出した。コロナになってからずっと、この会話の内容がある意味で当たっていたことを、痛感させられてきた。

単換掌理は、当門が昔日の八卦掌を伝える稀な門であるゆえに、他では当門ほど重視されていない。当門では、単換掌理を指導するだけで、人によっては、ゆうに一年以上は時間を取ることもある。

しかしあまりにシンプルな動きに、講習会や出張講習で学んだ人の中には、残念そうな顔をする人もいる。仕方のないことかもしれない。

単換掌は、多くの人にとって、シンプルすぎる基本技の一つに過ぎない。深い意味を分かってない人も案外多い。

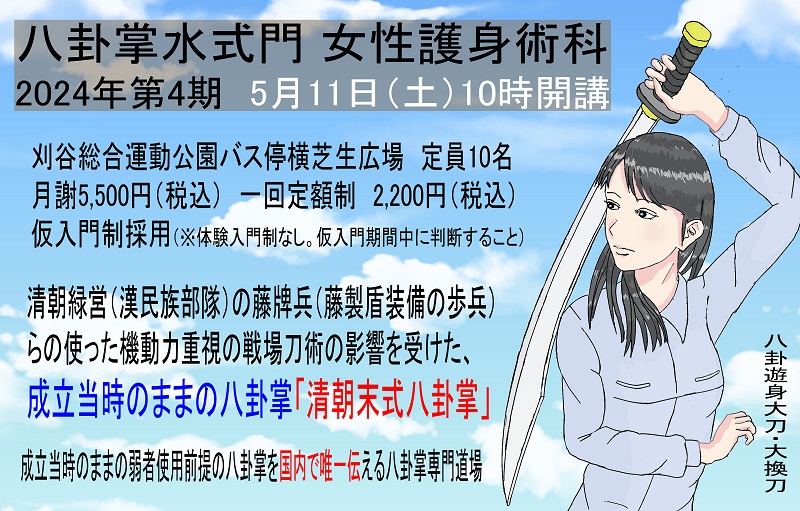

そして、単換掌をきっかけに学ぶ「単換掌の術理(以下:単換掌理)」は、「必倒」より「生存」重視の、逃げるのがメインのエッセンス。単換掌理にもとづく昔日の八卦掌は、近代八卦掌のように、合気道顔負けの流麗華麗な絡め技など、一切と言っていいほどない。

しかし私は、数年前、単換掌の術理・・・つまり単換掌理の重要性に気づき、涙も止まらないくらいの衝撃と感動を受けた。

「これならば・・・相手の状況に左右されることなく、生還できる。誰でも生還できる」

すでに私の練習相手が、その有効性を示していたのだが、今ほどの重要性を感じていなかった。眼前変化攻防に囚われていたからだ。「この戦い方で、どうやって多人数戦を戦うのだろうか?」とくすぶる疑問を持ちながらも、ひたすら変化攻撃ばかりを練習していた。

指導者の「まず一人からだ」という言葉を鵜呑みにし、「きっと対一人ができるようになったら、対多人数戦もできるようになるのだろう」と納得させ、やはり敵側面変化攻撃ばかりを練習していた。

しかし、記事 「倒さなくても、最後まで立っているだけでいい。昔日の八卦掌」 で触れたように、気の遠くなるような積み重ねの果てに、体重差や内功武術の使い手の膨張力の前に圧倒されたのをキッカケに心がくじけてしまい、そこで眼前攻防のスタイル自体を疑う気持ちが湧いてきた。

そして空しい日々がしばらく続いた後に・・・運命の言葉といってもいい

「単換掌理しかしない。私の攻撃なんて弾かれるだけでしょ」

それが、私の再出発でもあった。彼女はその時、私よりもずっと、八卦掌本来の姿に近い位置にいたのだろう。女性であるがゆえに、力と力がぶつかる世界にサッサと見切りをつけ、力がぶつからない世界に移動し、活路を見いだしていた。

今日の講習会は、私が最も重視し、志ある方に最も伝えたい内容だったがゆえに、大きな衝撃を受けた日であった。

ついでに・・・・楽しみにしていた、富山湾に浮かぶ立山連峰も、かすみがかって見えなかった・・・残念。下の写真は、富山県氷見市の窪海岸。遠隔地門下生の方のみの場合の練習場所。富山湾は綺麗だったが・・・。

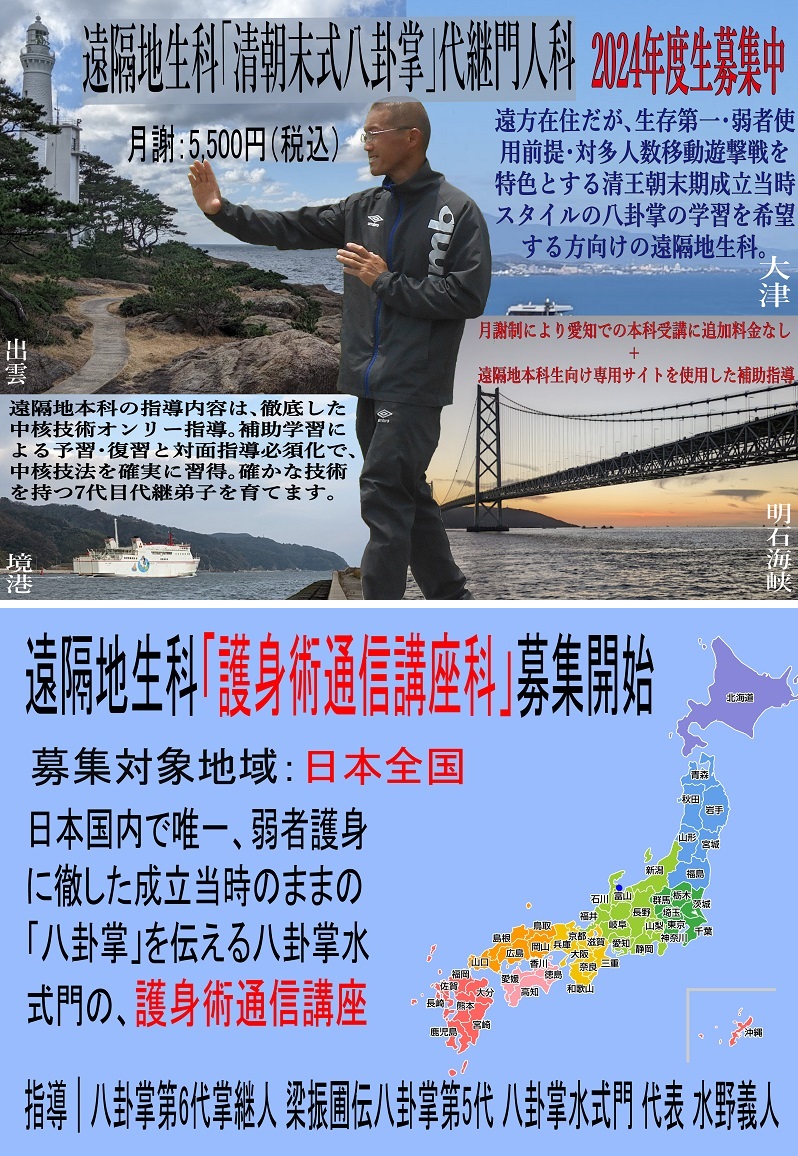

さあ、再出発しよう。単換掌理と順勢掌理、それに伴う武器操法・・・・対多人数移動遊撃戦戦闘の理。すべてがまとまった今、「〇〇伝〇〇派」の”縛り”もない状態だから、ぞんぶんに前に進むことができる。

そのことを、富山の大切な人にも報告できた。喜んでくれていることだろう。前に進む。恐れるものは何もない。第九のテノール独唱部分の言うように

「進め、兄弟たちよ! お前たちの行く道を、そう、その道を!喜びに満ちて、勝利に迷わず進む英雄のように!」

ただ進むのみだ。もう、十分に練習はしきった。もう伝えていけ。もう、伝える段階なんだ!

4月より、八卦掌水式門は、再スタートをきる。我が門のスタイルに共感し、大切な人を守りたい、自分を守りたい、八卦掌を伝えたい、護身の法を知りたい、そう思う有志は、愛知に集え。