一つの通過点が過ぎた。

グーグル検索で、八卦掌で一位表示となった。愛好家たちと違い、検索アルゴリズムは、日々の更新、発信の熱心さを、物理的結果から的確な評価をしてくれる。雑誌やメディア、漫画によってガチガチに洗脳された愛好家とは違う。

転掌八卦門が立ち上がったあたり(今年1月後半)から、真剣に閲覧する訪問者が増えてきた。滞在時間が長いサイトとなってきた。一位表示は、当然の結果である。

しかしこれはただの通過点である。次は、「護身術」での一位表示である。これも通過点である。しかし護身術一位表示は、かなり厄介である。なぜなら、格闘技カスタマイズ強者化プログラム護身術が、上位50以内を独占しているからである。

「弱者でも使える」の内容を見ても、合気道を改編したものが多く、内容は・・・襲撃者の攻撃ベクトルと防御者の防御ベクトルのぶつかり合いである。向き合って、手技で対処するスタンスから、全く抜け切れていない。それを、護身術の専門家(と皆が思わず感じてしまう)警察や警備会社が、バンバン流す。

心身を落ち着かせて、対処・・・。というものが多い。そこに「弱者向け」を感じさせる要素が見える。しかし現在の護身術とは、丸腰の一般人が、襲撃の意図を持った人間から身を守ることができなければならない。襲撃者は、突然襲ってくる、ということを知らなければならない。

公園警備時のピエロも、イノシシも、罹患した野犬も、私に何ら予告もせず、突然近づいてきた。心身を落ち着かせている暇など無い。イノシシは、3メートル以上の間合いを、わずか2秒で縮めてくるのである。暗闇で姿を確認した瞬間、間髪を入れず突進してくるのである。呼吸を整えている暇など一切ない。

二ホンジカのオスと対峙した時は、その圧倒的な角からくる身体の圧迫感で、全身に戦慄が走った。警棒なんて出してる暇はない。手持ちのシャッターフック棒を、身体を入れて逃げる態勢をとりつつ構えるのみである。とにかく距離を置くことの重要性を、身をもって体験した。

上位50を占めている護身術は皆、事前の危機管理・危険予知・危険回避をうたいながら、いきなり「つかまれた時の対処法」にすっ飛ぶ。危機管理とつかまれた後の間にある「つかまれない・捕まらない・近づかせない護身技術」を、ほぼ説明しない。そして襲撃者が刃物を持っているのが当たり前であった昔は、現代すっ飛ばされる近づかせない護身技術こそが、護身術だったのである。

備中伝竹ノ内流の達人が、農民らに野盗から身を守るために教えた技術も、中国明朝藤牌兵が機動戦を展開する際に使った部隊行動技術も、宮本武蔵が、四十数人の吉岡一門門下生らから身を守った技術も、すべて機動戦による近づかせない技術であったのだ。

昔はそれが当たり前であった。機動戦こそが命だったのである。レグニツァの戦でモンゴル帝国軽騎兵部隊は、斜め後方へ散開離脱しながら、軽弓で後方上方へ矢を放ち、後方から迫るヨーロッパ連合軍に矢の雨を降らせ近づかせなかった。プロイセンのフレデリック大王は、常に寡兵での戦いを強いられたがゆえに、戦力の柔軟的集中による高い機動性を持って部隊を操り、ロスバッハ・ロイテンにおいてオーストリアを圧倒した。

最近私が挙げた動画では、持久戦について語るパートで、多くの者が動画を離れる。昔ながらの、不利者の王道的手段を説く最も大事なパートで、それを受け入れることができないのである。護身術動画や格闘技試合中継のために、99%の人間が、戦いとは「まず向き合って戦い始めるもの」という常識のウソを刷り込まれてしまったのである。

切実な危機感をもって護身を考えれば、現代格闘技が、護身に不向きであることはすぐわかるはずだ。しかしあくまで趣味の一貫、そういわれているから何となくやってみる、ダイエットに、などの理由のためシリアスな向き合いは不必要になったのである。

自分の中に湧き上がる「これは難しい」「つかえる気がしない」を大切にしてほしい。もしかしたら、あなたにとって、転掌こそそう思う技術体系かもしれない。もし転掌を見て、これはだめだ、と直感的に思ったのなら、それはあなたにとって真実である可能性が高い。その判断は大変難しい。

なぜなら私たちは、物事を判断する際に、多くの判断基準を植え付けられているからである。先ほど、転掌に持久力が必要、の箇所で脱落が激しいと書いた。多くの人は、持久力に関わるイメージが悪い。ある人が「持久力が体力全盛を過ぎた者にとって、若者に対抗し得る数少ない身体能力である」という事実を知らない場合、小学校や中学校で体育の授業中、無理やり走らされた嫌な記憶を呼び出し、「私には無理」と考えてしまう。

つまり人は、過去の経験や他人の意見によって、物事を判断する。自分の直感を信じないのである。転掌の技術体系が受け入れられないのは、映画や格闘技中継、アニメなどで、「まず向き合ってから・・・」の固定観念を植え付けられていることが最大の原因である。持久力武術と聞いて、多くの人は、持久走の嫌な思い出を思い返し、転掌を拒絶する。

走ることに楽しみを見いだし、日々の走り込みによって持久的運動に抵抗を無くした人間であれば、転掌の大してさほど悪いイメージを持たない。私は転掌護身術の紹介の中で、持久戦に持ち込むことのメリットを強く発信しているが、メディアによる刷り込みは大きな壁となっている。しかしそれも時間の問題である。強い発信は、今この瞬間も、その壁を破壊し続けている。

壁にはいくつかの小さな穴が空きつつある。間もなく、その小さな穴は大きな穴へと変わる。水式館のホームページが、「八卦掌」というキーワードで一位表示になったのは、転掌が多くの人を救い得る稀有な護衛武術である、という不変の真理よって導かれた、遅れた顕現化である。

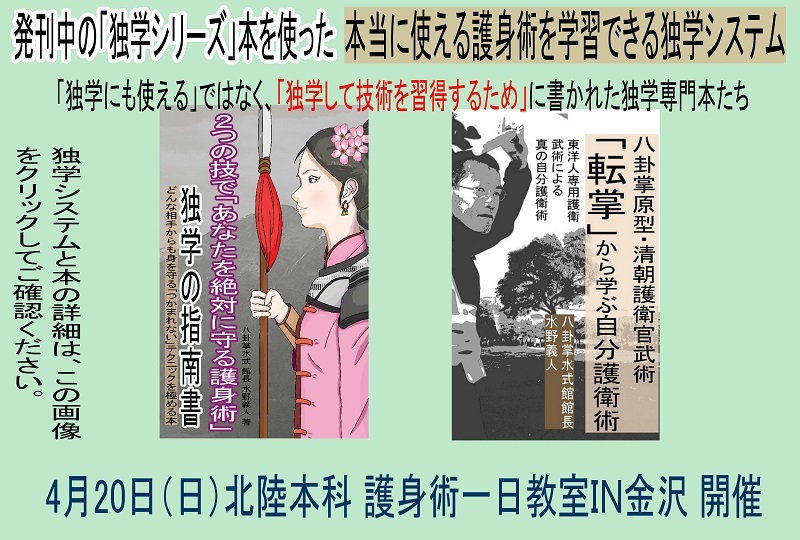

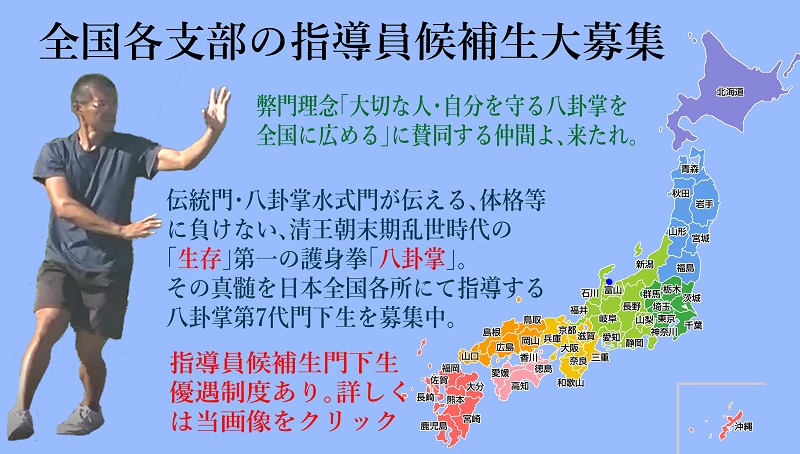

本当に使える武術・護身術を望む者よ。大切な人をその手で守りたいと思う者よ。最大のチャンスが訪れた。あなたは稀代の武術に気づいた。そして稀代の武術を再興させた、大きな源と、時を同じくして生きている。同じ国に生きている。転掌再興祖がこの日本国にはいる。武術の真のマスターとなり、マスターとして人生を歩み、マスターとして後世にその足跡を残したいのであれば、いますぐ金沢のグランド・マスターと共に進め。