「対多人数戦」は、圧倒的に不利な実戦の形式の一つであり、それはどれだけ準備を重ねても変わりません。ここで説明する要訣を理解し準備しても、「必勝」にはなりません。勝利する可能性が生じるだけです。

ここで説明する要訣は、すべて我の影響の及ぶ範囲では最高の動きをするための要訣にすぎません。言い換えると、対他人数相手に遊撃戦を最も効率よく行う方法であり、敵を操る方法はありません。

敵の状況や強弱は、我ではいかんともしがたいもの。敵と接触したうえで勝利することは、敵の状況に戦闘結果が左右されることを意味します。八卦掌はそこを割り切って、敵と極力絡まないで敵の状況に左右されない実戦攻防をを目指しています。

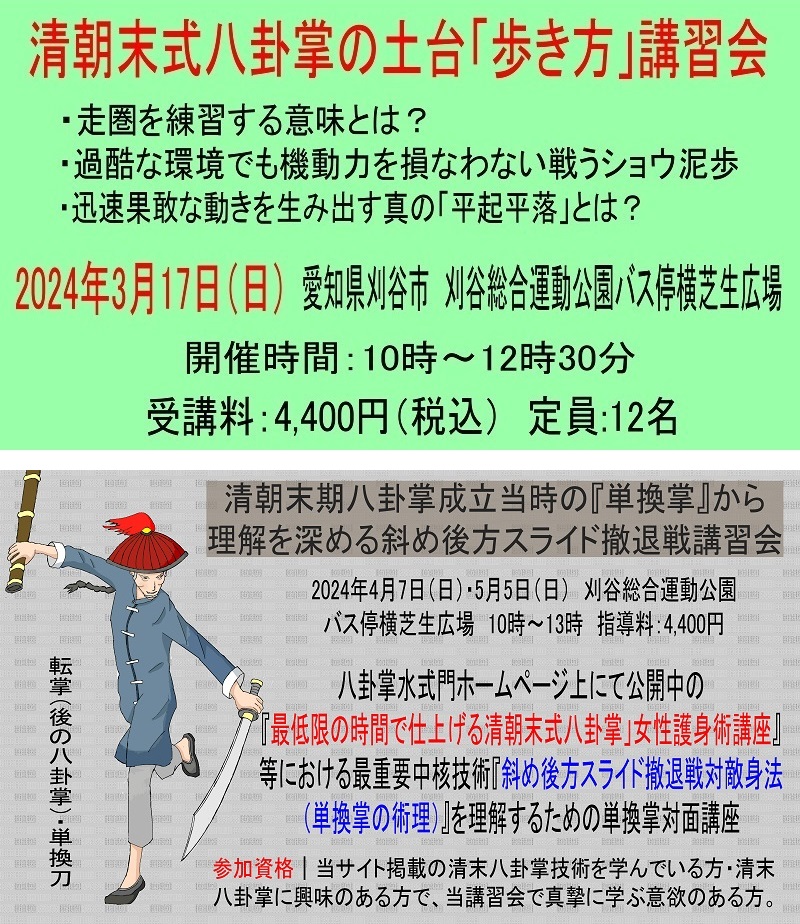

実戦要訣は「勢(せい)」にあり~多人数の攻撃から身を守り一定時間生存し続けための清朝末式八卦掌の知恵

実戦要訣は「勢(せい)」にあり~多人数の攻撃から身を守り一定時間生存し続けための清朝末式八卦掌の知恵 基本姿勢を土台にした3身法(斜進・外転・内転の各身法)に慣れ、敵中外を移動する。

基本姿勢を土台にした3身法(斜進・外転・内転の各身法)に慣れ、敵中外を移動する。 遊撃戦渦中で敵に力を伝え、かつ身体を操る、3発力法(遊歩・扣擺・翻身の各発力法)に習熟し、動作を途切らせないようにする。

遊撃戦渦中で敵に力を伝え、かつ身体を操る、3発力法(遊歩・扣擺・翻身の各発力法)に習熟し、動作を途切らせないようにする。 敵が視界に入る敵の居ない場所へ移動することで敵がおのずと斜めに入ってくる状況を作る(対敵走圏イメージと「単換掌理」への引き込み)。

敵が視界に入る敵の居ない場所へ移動することで敵がおのずと斜めに入ってくる状況を作る(対敵走圏イメージと「単換掌理」への引き込み)。 目の前の敵にこだわらない。当たらなくても次へ移動する。

目の前の敵にこだわらない。当たらなくても次へ移動する。 常に移動し続け、常に手を出し続け、敵を気ままに近づかせないための万全の準備をしておく。

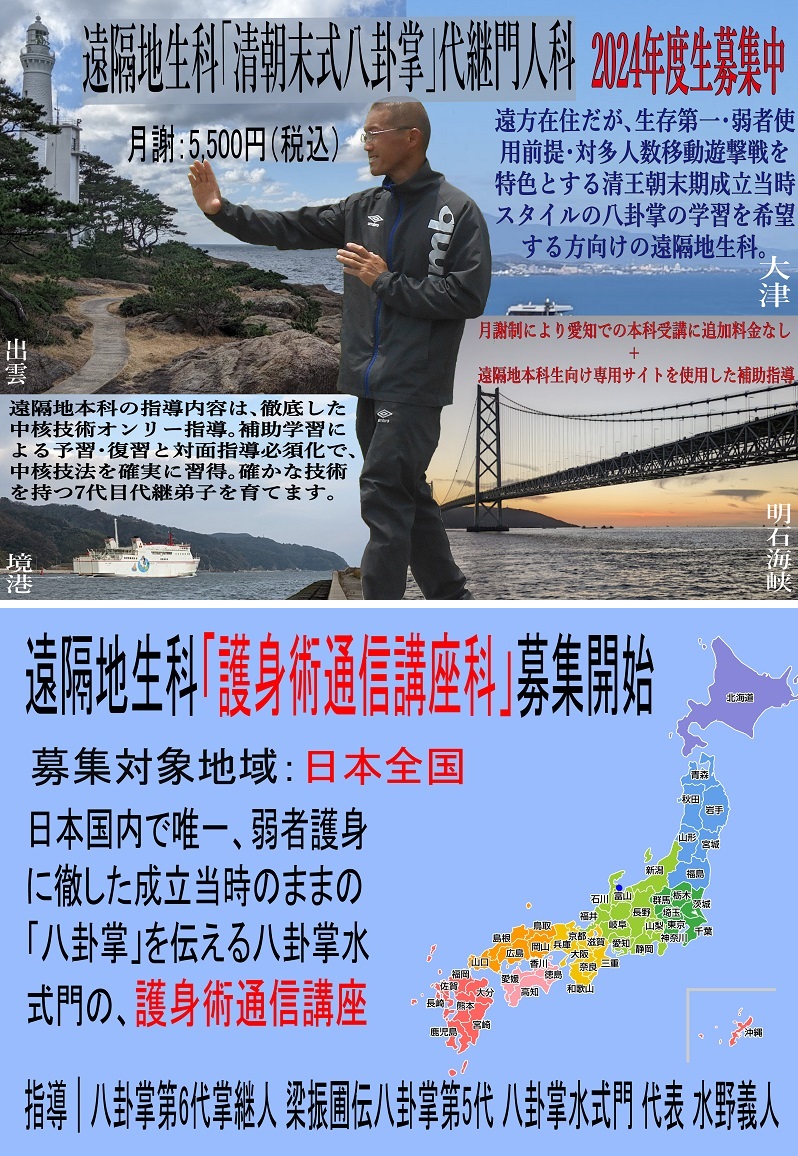

常に移動し続け、常に手を出し続け、敵を気ままに近づかせないための万全の準備をしておく。 弱者生存の護衛護身武術を極めたい方へ~清朝末式八卦掌を国内で唯一伝える水野先生の道場「八卦掌水式門」入門方法

弱者生存の護衛護身武術を極めたい方へ~清朝末式八卦掌を国内で唯一伝える水野先生の道場「八卦掌水式門」入門方法

実戦要訣は「勢(せい)」にあり~多人数の攻撃から身を守り一定時間生存し続けための清朝末式八卦掌の知恵

八卦掌は、螺旋の拳法ではない。メディアでそのように発表されたりして、そう考える人間が一層増えた。それは近代格闘術化した、力と力がぶつかるその他大勢の拳法の一つとなった、近代格闘術八卦掌の話である。

本来の八卦掌は、「勢(せい)」の拳法なのである。本来の八卦掌が想定した戦いでは、「勢(せい)」がなければ成り立たなかったからだ。

八卦掌は、「清王朝宮中内で、女官や宦官(かんがん※去勢された男性官吏)でも、王族や寵姫らを護衛できる武術」と認められ広まった武術である。一定時間、我が身を護身して囮(おとり)となって、要人を守った悲壮な護衛武術だったのである。

屈強な男性の、力任せの攻撃を、弱者たる女官や宦官がやり過ごすためには、接近戦は最も避けるべき戦い方だった。徹底的に移動し続け、敵と間合いをとりつづけながら攻防する必要があった。対多人数戦の最も過酷な状況下では、なおのこと、この移動し続けることが重要なのである。

近代格闘術八卦掌は、一見すると流麗華麗な変則攻撃をしているため、女性向けのようにも見えるが、そんなことはない。近代格闘術八卦掌たる梁振圃伝八卦掌門で指導許可を得た立場であるため、よくわかる。

「この戦い方で、対強者は難しい。この戦い方で、対多人数戦はできないぞ」と感じていた。そして、昔日の、八卦掌が「転掌」と呼ばれていた頃の成立当時のままの八卦掌(以後「清朝末式八卦掌」と呼ぶ)に気づき、会得するまで、人と対峙することに全く自信がなかったのだ。

螺旋功などで力任せの攻撃を、実戦の連打の中で実行することができるだろうか?膨大な対人練習の果てに、打ち合いはできるかもしれない。しかし打ち合っては、女性や子供、老人や体格の小さい男性は、ねじふせられてしまう。

勢を保ち、敵から離れつつ去り打ちをするなら、力任せであっても押し切られることはない。ナイフで突進して来ても、後退スライドして離れるならば、手でさばくなどいいう絶望的な戦い方をしなくてもよい。そして・・・勢を保って移動しつづけ、時に、その勢を利用して敵に電撃攻撃を仕掛けるなら、敵は油断できず、要人に手を出すことができない。

勢があるから、これらの結果を得ることができる。勢が無かったら、これらの要素は、皆立ち消えである。

「翻身旋理」・「刀裏背走理」・対敵イメージ走圏・基本姿勢の習得などは皆、移動時の「勢(せい)を確保する」ための練習法なのである。勢を利用して離れつつ、頃合いを見て全力で勝負をかける(電撃奇襲する・離脱するetc)超現実的護身武術なのである。

もう一度、実戦要訣を確認したい。以下に示す実戦要訣を意識して何度も繰り返し、生存の可能性を少しづつ高めていくことが、清朝末式八卦掌の修行の道のりなのである。

- 常に前を見て速い速度で前へ前へと移動し続ける。視界に入らない後方の敵は前への移動によって防御する。後ろいかなる態勢からでも敵に手を出すのを可能にする体軸を、走圏における基本姿勢から構築する。

- 基本姿勢を土台にした3身法(斜進・外転・内転の各身法)に慣れ、敵中外を移動する。

- 遊撃戦渦中で敵に力を伝え、かつ身体を操る、3発力法(遊歩・扣擺・翻身の各発力法)に習熟し、動作を途切らせないようにする。

- 敵が視界に入る敵の居ない場所へ移動することで敵がおのずと斜めに入ってくる状況を作る(対敵走圏イメージと「単換掌理」への引き込み)。

- 常に敵の斜めに入ることを心掛け、正面きって戦わない。横撃攻防(身体移動で防御し、崩し、攻撃する)に慣れておく。

- 目の前の敵にこだわらない。当たらなくても次へ移動する。

- 常に移動し続け、常に手を出し続け、敵を気ままに近づかせないための万全の準備をしておく。

- 移動は滑歩・遊歩で移動し、カニのような横歩きで移動しない。

- 道具(棒など)を持って日頃練習している技を行い、道具を使って対敵する意識・技術を養う。

- 敵は届かず我は届く間合いを対人想定練習を通して身体に覚えさせる。

基本姿勢を土台にした3身法(斜進・外転・内転の各身法)に慣れ、敵中外を移動する。

基本姿勢は、技を打つ際のみならず、身法(しんぽう)・発力(はつりょく)の土台ともなります。基本姿勢によってつちかわれた下丹田周りの安定感は、移動し、転身し、身をひるがえす際も崩れることなく我の身体上で健在し続け、攻防の際の身体軸の役割を果たしてくれるのです。

八卦掌は、敵に対し身を入れ(入り身)、通り過ぎ(横撃)、移動する際に、おもに以下の3つの身法を使います。対多人数戦では、できることはシンプルな動きだけなので、以下の3つの身法で十分です(細かく分類は各人の研究の領域)。

斜進翻身法

斜進翻身法には大きく2つあります。

1つ目は、「敵を目でとらえることはできるが今その時点で敵の居ない場所」に移動している最中に寄ってきた敵に対し、その敵が我の攻撃射程距離に入る直前に(おもに)斜め前に方向をずらす身法。

2つ目は、敵に攻撃や移動により接近したのち、敵を横に置きながら遊歩や滑歩で通り過ぎていく身法。

下の連続写真は、単招式「半斜穿掌」 の連続写真となります。敵の居ない場所に移動していく過程で斜め左前方から敵が接近してきた場合の一連の攻防を示しています。

敵の居ない場所へ移動している過程で、敵が斜め左前方から接近してきたので、敵が我の射程圏内に入る直前に、我は敵から半歩離れる形で我の斜め右前方へと斜進(半斜)します(写真1~3)。

この動作が、前述した、「敵を目でとらえることはできるが今その時点で敵の居ない場所」に移動している最中に寄ってきた敵に対し、その敵が我の攻撃射程距離に入る直前に(おもに)斜め前に方向をずらす身法です。

斜め右前方へ斜進するのに合わせて、一発目の穿掌を放ちます(写真4~5)。これは敵に前方へと意識を向けさせるための虚打。次につながる2・3発目の前フリです。

一発目の穿掌を放ったら間髪入れず、2発目・3発目を打っていき(写真6~7)、打ち終わり後もその場に止まらず、遊歩で半身になりながら通り過ぎていきます(写真8~9)。

こちらが、2つ目の、敵に攻撃や移動により接近したのち、敵を横に置きながら遊歩や滑歩で通り過ぎていく身法。となります。「遊歩発力」による横勁によって、攻撃威力を増大させます。

1打目~3打目の穿掌は、つねに通り過ぎながら横方向へ放つ形となります。通り過ぎながら横方向へと攻撃して去っていく、八卦掌独特の攻撃方法・横撃(おうげき)を支える身法が「斜進翻身法」となります。

外転翻身法

外転翻身法は、扣歩→擺歩の連動歩法によって、時に鋭く転身し、時に擺歩による展開力で勢いよく攻撃する際に用いる身法です。

転身する際の転身力と、扣歩することによって身体各所に生じたらせんのねじれを解消する際の展開力の2つを、敵への攻撃の威力増加に使ったり、転身速度を速めたりする「扣擺発力」とともに使われることが多い身法です。

身法を用いる際、敵に一瞬背を向けるため、そのスキを攻撃されないために、外転翻身法を用いる際は、転身を利用した振り向きざまの攻撃スキルは必須となります。

敵に背を向けるということは、一瞬敵から目を離すこと。それによる命中率の低下を補うため、目標物を使った徹底した打ち込み練習も必要となります。

転身する際の転身力と、扣歩することによって身体各所に生じたらせんのねじれを解消する際の展開力の2つを、敵への攻撃の威力増加に使ったり、転身速度を速めたりする「扣擺発力」とともに使われることが多い身法です。

転身半径の小さい外転翻身法では、区切りのいい攻撃の終了と同時に扣歩し、敵に一瞬背を向けて転身します(写真1~4・写真の技は 単招式「平穿掌」)。敵に背を向け、かつ敵から一瞬目をそらすことで生じる危険もありますが、動作が大きいため威力も出やすく、初心者でも割と行いやすい身法となります。

転身と同時に技を繰出し、敵への圧力を加えることで、対多人数戦における後方や側面からの敵に対応します(写真5~6)。

転身攻撃のあと間髪を入れず穿掌などを放ち(写真7~9)、その後は 単招式「遊歩連穿」などの連続攻撃につなげていき、遊撃戦の動きを止めることなく移動し続けていきます。

内転翻身法

内転翻身法は、走圏時の等速進歩にて、敵を見据えながら移動しつつ攻防する際に用いる身法です。

斜進翻身にて半斜した際に敵から間合いが遠くなっても、翻身発力 をともなった内転翻身法を用いると、遠い間合いからでも敵に圧力を与えつつ攻撃ができるため、斜進攻防の八卦掌では欠かすことのできない身法となります。

身体の転身の勢いは利用できないため、初学の内は外転翻身法に比べてスピードを出しにくいですが、敵から目をそらさず移動するため、移動渦中の攻撃の命中率が下がらない利点があります。

内転翻身法に精通すると、敵中における敵の立ってない場所を自在に歩くことができ、かつ「右から入ってきたと思ったら左から打たれた」という実感を与える、滑歩による内転翻身法の翻弄攻撃を展開することができます。

敵の直前にて半斜し右手にて敵腕を按し(上方から押さえつける感じでそらすこと)、すかさず手を換掌して左手にて敵の腕上方から、走圏における下搨掌(かとうしょう)の術理にて敵の腕を下に引っかけつつ我の腕を下ろし、腕の下ろし動作と共に我の身体ごと、敵の側面に入身させます(写真1~4)。

入身すると我の身体は身体流(しんたいながれ)の慣性にて円周外方向へ振られるので、翻身発力を伴った穿掌にて敵に攻撃して圧力を加えながら、敵に貼りつきつつ敵側面を滑歩にて移動します(写真5~13)。

写真中では、計5発の穿掌攻撃を放っていますが、全ての攻撃は全て、内転翻身法による歩法で移動しながら繰り出されています。初学時においては、内転翻身法は速度が出しにくいため、例え移動速度が遅くとも移動しながら打ち込み続けることで、敵の反撃を抑えこむことができます。

移動しながら打ち込みつつ、次の目標点に行くタイミングを見計らって、遊歩発力で力を伝えつつ斜進翻身法を用いて打ち去ります(写真14~15)。

遊撃戦渦中で敵に力を伝え、かつ身体を操る、3発力法(遊歩・扣擺・翻身の各発力法)に習熟し、動作を途切らせないようにする。

対多人数戦渦中では、敵を攻撃(突き・蹴り・体当たりなど)する際も、移動しながら行わなければなりません。

大きな力で攻撃するためにその場に少しでもとどまると、後方から迫ってくる敵の動かぬ的となるからです。

また、身体流(しんたいながれ)の慣性が働く状態で、敵の状況により急速に方向転換をする必要があります。その際も止まることはできないため、慣性が強く働いている状態で転換する必要があります。

「移動しながら」攻撃で出来る限り大きな力を伝え、かつ、止まずに方向転換をする身体操作方法が「発力法」です。遊撃戦八卦掌では以下の3つの発力に精通していれば、対多人数戦で慣性に負けず敵に威力を伝えながら戦うことができるのです。

遊歩発力(ゆうほはつりょく)

対多人数相手に八卦掌で遊撃戦を展開する際は、敵のいないところに移動して、その途中で近寄って来る敵の側面を通り抜けながら攻撃する横撃(おうげき)攻防がメインとなります。

足を交差させて横移動をする「遊歩(ゆうほ)」、敵の外側や内側を駆け抜けるように通り過ぎる「滑歩(かっぽ)」で速度を落とさずに敵側面を斜めに横切っていきます。

その際に、前進するベクトルと、側面に押し広げるベクトルを上手く対抗させてそこから生じる張りの力を突く動作に加え、より大きな威力とします。

敵を押しながら方向を転換する際にも用います(敵を押して他の敵にぶつける技は、敵の状況により結果が著しく変わる高度な技であり遊撃戦では一層難易度が高いため、弊門では指導してません)。

扣擺発力(こうはいはつりょく)

扣歩によって生じた身体のねじれを、擺歩で展開・解消し、その際の展開力を敵に伝えるものです。遊撃戦時八卦掌における代表的な発力法であり、多くの技がこの発力法を用いています。

敵に敢えて背を向けて、大きな動作で転身するため、転身速度は速くなり、かつ転身によって繰出される技(写真は 平穿掌 )の威力は大きなものとなります。

反面、敵に背を向けるため、動作にキレがないと後方から攻撃される可能性が生じ、かつ、敵から目を離しかつ動作が大きいがゆえに身体が流れ、命中率が下がるという欠点があります。

身体を転身する際の速度を速めるためにも、扣擺発力は用いられます。八卦掌の転身動作には、おおかた扣歩と擺歩が関わっているため、扣擺発力を意識して技術を上げるならば、遊撃戦時の各動作が速くなり、敵に捕らえられにくくなります。

翻身発力(ほんしんはつりょく)

内回りの身法(内転翻身法)は、動作の元が歩法であるため、身体を鋭く転身させて行う「外転翻身法」に比べて速度が出しにくい身法となっています。

内転翻身法は、対多の敵中を縦横無尽に流れるように移動する際、メインとなる身法です。この身法に習熟することで、「西を打つと見せて東を打つ」遊撃戦八卦掌の変化攻撃が実現されます。

そこで内転翻身法の速度を速め、身を翻して攻撃する際の動きを助ける専門の発力として「翻身発力」が用いられます。

八卦掌最大流派の程派では、単換掌で翻身発力動作による転掌動作が見られます。単招式「翻身拍打」 は、翻身発力と内転翻身法の練度をダイレクトに高める単式練習法となります。

敵が視界に入る敵の居ない場所へ移動することで敵がおのずと斜めに入ってくる状況を作る(対敵走圏イメージと「単換掌理」への引き込み)。

対多人数遊撃戦は、斜進翻身法からすべてが始まる

一人の敵に対応した後、移動する場所は、次の敵に真正面きって向かっていくわけではありません。

正面に向かって移動すると、敵の前で大きく斜進(半斜)をしないと、敵に捕捉される可能性が生じます。まっすぐ向かい合っている敵の半歩前に出ることは大変なことです。

相手は万全の態勢で待ち構えているわけであり、正面に向かえば敵の有利な場所に飛び込むことになるからです。対多人数遊撃戦の八卦掌では、常に敵の側面に入り込まないと、圧倒的不利に加えてフィジカル面で不利な正面攻防のリスクすら負うことになります。

この不利に対抗する手段として、「我の視界の端に敵が見える上で、敵の居ない場所に移動する」対策を採ります。そうすると、敵の居ない場所に移動している最中に、敵が視界の中心に入ってくるため、我の射程距離に入った瞬間に斜進し、横撃攻防で対応するのです。

この場合、敵は自ら移動して寄ってくるため、慣れない移動攻防の網にかかったことになります。我は移動しながら横撃することに慣れているため、その利を活かして攻撃します。

孫子の兵法にいう「善動敵者、形之、敵必従之、予之、敵必取之。以此動之、以卒待之。」です。

「巧妙に敵軍を移動させる者が、敵にあるはっきりとした形を示すと、敵はきまってその形に対応しようと行動してくるし、敵に何かの利益を与えると、敵はきまってその利益を取ろうと行動してくる。こうした方法を用いて敵軍を狙った地点へ誘い出し、あらかじめ部隊を配置しておいて、何も知らずにやってくる敵軍を待ち構えるのである。」(孫子 2009 浅野裕一訳 p85)

「走圏」は、敵が側面から迫る場合のイメージ練習。八卦掌の攻防身法のエッセンスである「単換掌理」につながる。

ななめに移動している時、もしくは双按連捶や半斜三穿(三穿掌)などの通過攻撃技で、敵の側面を通り抜けた際、敵が後方もしくは側面から迫ってくる場合があります。相手が3~4人の場合の、戦闘開始直後は、敵の息も上がってなく、かつ状況優位からくる残酷性により、追撃してくるケースが多いものです(これは対多の組手でも同じ)。

その場合は、敵を横目に見ながら大きく旋回して追撃させ、走らせて追撃による慣性の中に浸らせます。

追撃する方が圧倒的に優位(有利な要素・陽要素)ではあるが、追撃をするがゆえに前進移動の慣性が働き、横移動や急激転換が出来ない状況(不利な要素・陰要素)が敵中に生じます。

陰陽理論における、「陽中に生じる陰」。「陽極まって陰と化す」。敵の進行軌道を覆った瞬間、平穿掌や老僧托鉢、胸前換手などの転身防御連動攻撃で攻撃に転じ、通り抜けるための虚打を放って反対側へ突き抜け、そこで翻身発力による旋回と翻身攻撃で、反対側から不意をつかれて態勢を崩している敵を攻撃します。

これが八卦掌における2大攻防身法である「単換掌理」です。こちらは、常日頃からこの状況を想定し単換掌を練習して、「急速転身→虚打突破→旋回翻身→翻身攻撃」の「単換掌理」を練習しているため、敵は不意をつかれ翻身攻撃を高い確率で受けることになるのです。

我の有利な土俵に敵を引き寄せ、「ここぞ」というタイミングを待つ。「ここぞ」で動くことができるために、常日頃から徹底的に走圏・単換掌を繰り返し、待つ。前出の孫子兵法「善動敵者、形之、敵必従之、予之、敵必取之。以此動之、以卒待之。」と同じ理屈です。

「走圏」の対敵イメージ練習は、この「単換掌理」につなげるための大変重要な練習となるのです。「走圏」は通常、下搨掌(下沈掌)の姿勢で行うのが一般的ですが、対敵イメージ練習では、「推磨掌」や「叉子掌」も下搨掌と併せてフルに活用してイメージを膨らませ練習します(下イラスト参照)。

目の前の敵にこだわらない。当たらなくても次へ移動する。

当たらなくても次に行く。対多人数遊撃戦渦中では、一人一人の敵に4打も5打も打っていたら、後ろから来る敵に捕まってしまいます。

「ながら攻撃」の八卦掌では、一回の攻撃で敵を倒すどころか、当てることすら難しいのです。つまり対多の八卦掌では、「攻撃は失敗するもの」という前提があり、その前提の上で攻防技術が作られているのです。

「八卦掌は多人数戦専用の拳法」であると諭されながら習った老八掌などの各型(技)は、眼の前の敵にこだわらないで次から次へと移動して攻撃していくことを前提に考えるなら、多くの使用例が見えてくるようになります。

最もわかりやすい型の例を示しましょう。梁派老八掌における「双換掌(そうかんしょう)」です。動画を見てください。

動画では、3~4人を想定した用法を説明しています。3~4人である場合、一人の敵に割ける打数は1~2打が限界です。それ以上の打数をくらわそうとすると、後方や側面から来る敵の動かぬ標的となり、そこを攻撃されてしまいます(最悪の場合、身体をつかまれてしまう)。

八卦掌の技が奇襲的で分かりにくかったとしても、一打だけ放ってそれがうまく命中し敵が倒れることなど、ほぼありません。それは双換掌が成立した昔日よりの大前提なのです。

対多人数遊撃戦において最も大事なのは、「圧倒的不利な戦況を乗り越え生存する」こと。映画のように遊歩で華麗に舞い、滑らかに綺麗に勝つことではありません。滑歩で駆け巡り、時に身体がよろけ、顔に打撃をもらっても、身体移動でダメージを減らしつつ、動き続ける中で時に当たる攻撃を信じて少しづつ頭数を減らし、最後まで立っていること。

当たらなくても一切気にせず、戦いの渦中ではひたすら、前方敵への斜進入身攻撃動作と、その他敵へのけん制攻撃動作を繰り返していきます。

常に移動し続け、常に手を出し続け、敵を気ままに近づかせないための万全の準備をしておく。

止まらないこと。それは対多人数遊撃戦八卦掌における至上命題です。口伝曰く「八卦掌は止まったら死ぬ」です。

常に移動し続けるためには、移動遊撃戦の基礎となる3身法をしっかりと身につけることから始まります。そして、移動速度が上がってきた際、激しい身体流(しんたいながれ)の慣性を制するための操身法の役目も持つ3発力法も身体に覚えさせます。手を出し続けるには、あらゆる姿勢となっても手を差し出すことが出来る基礎が必要となります。上述の「基本姿勢」が土台となるのは言うまでもありません。

動画を見てください。動画中では、前方攻撃をしながら、必ず移動とけん制攻撃をし続けています。この動き、簡単そうに見えますが、事前の準備なしに実戦で行うことは極めて難しいものです。

移動しながら打つ技術は、回数をこなして練習しないとできるものではありません。それこそ、移動遊撃戦で敵を上ずらせ、移動遊撃戦の渦中に引きずり込む理由です。筋力・体力等に勝る敵を、敵にとって経験の乏しい移動遊撃戦に引きずり込んで、身体が対応できない内に不意打ちで急所に穿掌を打ち込むことで、敵の頭数を減らしていくのです。

移動し続けることは、我を止まった的にせず、動いた的として攻撃を回避し、もしくは痛撃を避ける目的で行われる「敵照準から積極的に外れる」行動です。第二次世界大戦中、敵爆撃機の攻撃を、蛇行操船技術を駆使して回避行動をとり、航空機の照準からずらし続けた軍艦の防御方法に通じるものがあります。

手を出し続けることは、敵を我の防衛ラインに気ままに入ることを防ぎ、敵にとって攻撃しにくい状況を作るために行われる「けん制攻撃」と言ってもいいでしょう。先ほどの軍艦は、回避行動とともに、上方への激しい対空砲火で、敵航空機の自由な侵入を徹底的に妨害し、時に撃墜しました。八卦掌におけるけん制攻撃は、後方から迫る他の敵への対空砲火も同じです。

敵の激しい攻撃や、フェイント攻撃もあるため、急速な方向転換も必要となります。その中で動き回るためには、日頃より、急速な方向転換の練習をしておく必要があります。

よって、対多人数遊撃戦を展開するためには、持久力が欠かせないものとなります。長年持久力スポーツ(ノルディックスキー距離)に取り組んできた経験から、事前の準備をしておけば、年齢が高くなろうと、準備をしてない若年者を圧倒することは十分可能です(対多人数遊撃戦が、誰でも取り組むことができる大きな理由)。

対多人数遊撃戦は、実戦も練習も、苦しい面があるのは否めません。しかし事前の準備がしっかりとできる者は、その積み重ねの恩恵を受け、移動遊撃戦に慣れていない人間に優位に立つことができるのです。

精神的ゆとりや自信を得るためにも日頃から取り組み、身体に慣れさせ、「その時」が来たら、敵を身体流の慣性と体力消耗の負の要素が支配する移動遊撃戦の渦中に引きずり込み、動けなくなった状態を見計らって圧倒します。

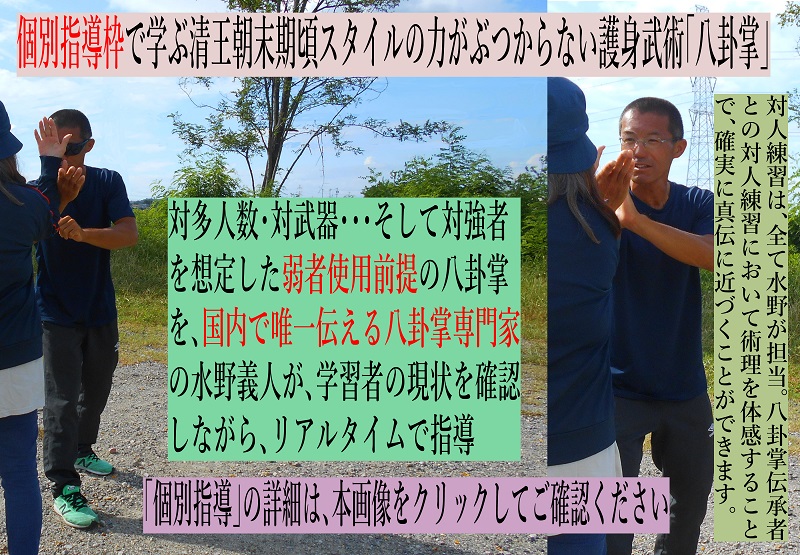

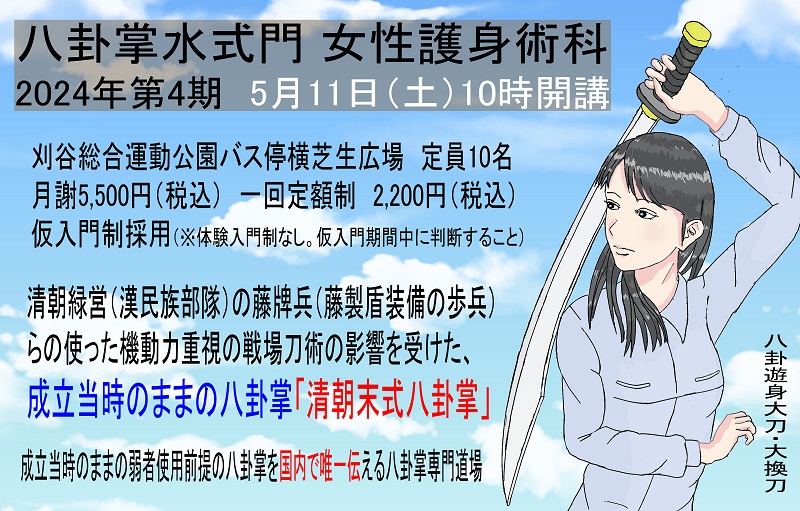

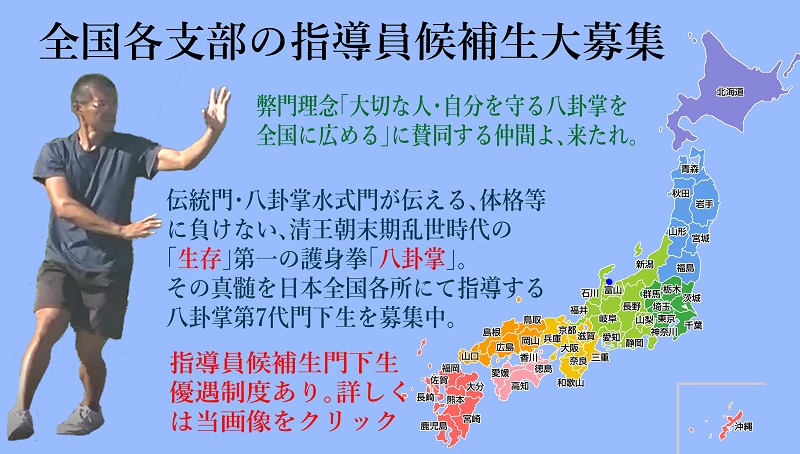

八卦掌水式館 館長・転掌八卦門 開祖 水野義人のプロフィール

水野義人(活動名:水野式人)

八卦掌水式館館長。八卦掌第6世。楊家伝転掌第8世掌継人。転掌八卦門開祖。弱者生存の理「単換掌の術理」を用い移動遊撃戦で戦うことを特色とする、清朝末期頃成立当時のままの八卦掌原型武術「転掌」を、世界で唯一公に伝える、転掌グランド・マスター。

転掌八卦門の開祖である館長の、転掌マスター養成ブログ更新中。転掌・八卦掌修行者のみならず、すべての武術において達人となることを夢みる方に有益な、館長の語録を随時更新中。

「転掌マスターへの道~転掌八卦門開祖・水野の達人養成ブログ」へ

免責事項

弊サイトは、利用者がサイト内に掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

サイト内における理論解釈等の説明は、管理人が学習過程における研鑽によって得たものからなされるものであり、その内容は他の流派の理論等を否定するものではありません。

現在国内外において、多くの流派の高名で技術の高い伝承者の先生方が御指導を展開されておられます。あくまで当サイトの内容は、一つの考え方として利用していただけたら幸いです。