清朝末期成立当時のままの原初八卦掌(以下「清朝末式八卦掌」と呼ぶ)は多人数相手に徹底した移動遊撃戦を貫いて戦う武術のため、身体操作方法と敵への力の伝え方たる発力(以下閲覧者の分かりやすさに配慮し「発勁(はっけい)」と呼ぶ)に独自の方法が見られる。

時に身体移動操作に用い、時に身体移動の推進力を末端部に乗せぶつける電撃奇襲攻撃に用いる。つまり清朝末式八卦掌における発勁の役目は、「敵を強大な力で打つ」だけではないのである。

その点、他の武術を大きく異なるため、水式門における八卦掌伝承の場では「発力(はつりょく)」と呼んで指導しているのである。

「発勁」方法は、多くの修行者が会得したがるキラーコンテンツ的技法となっており、それを題材にした講座は大人気である。

発勁は、多くのメディアでも内容が紹介されており、各門派がその内容を出し惜しみ容易に習うことができないものとなっている。そのため、理解し使うのが大変難しいものだと思われている節がある。しかしその内容は、極めてシンプルである。出し惜しむものではない。

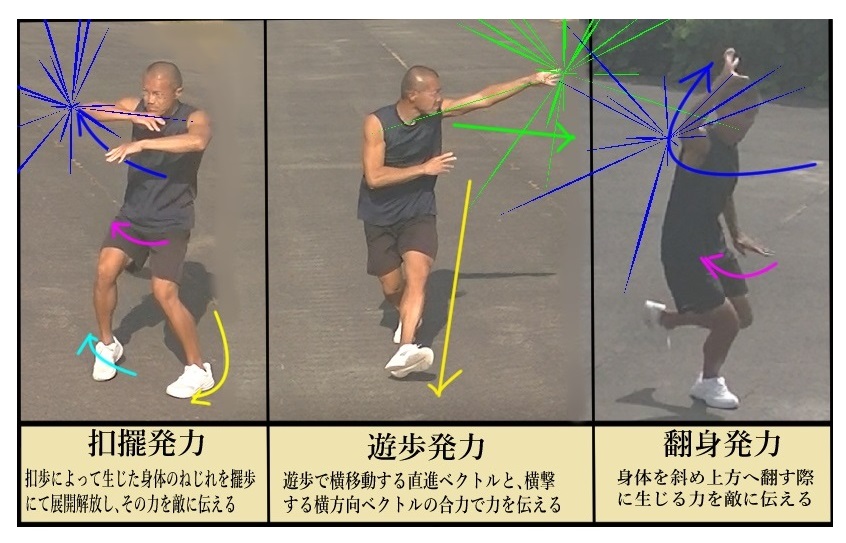

その「発勁」であるが、「遊歩(ゆうほ)発勁」・「扣擺(こうはい)発勁」・「翻身(ほんしん)発勁」の3種類に分類される。

そしてこの3つの発勁方法は、遊撃戦時の八卦掌の3身法(斜進翻身法・外転翻身法・内転翻身法)を支えるなど、身体を自在に操作するための身法に密接に結びついている。

しかし忘れてはならないのは、清朝末式八卦掌における高い移動技術は、「翻身旋理」と「刀裏背走理」によって洗練された、斜め後方スライド撤退戦の対敵身法と前敵スライド回避対敵身法によって保たれるのである。

両対敵身法を地道に練ることによって技術が上がって、そののち急速行動が必要な時、「自然と」発勁がなされているのである。

しかし、両理が習熟していない初学者は、身体を急速に操るための身法技術として意識して各発勁動作を行うことで、急速転身技術の未熟さを補うこともできる。よって本ページでは、両理習熟前の修行者が発勁によって急速転身を実行するために役立つ視点で解説をしていきたい。

各発力において、急速移動防御と、電撃奇襲攻撃のふたつの役割の側面から解説をしていく。

清朝末式八卦掌「発勁」の特徴~急速移動防御・電撃奇襲攻撃を行うための「補助」技術

清朝末式八卦掌「発勁」の特徴~急速移動防御・電撃奇襲攻撃を行うための「補助」技術 清朝末式八卦掌における3発勁「遊歩発勁・扣擺発勁・翻身発勁」とは

清朝末式八卦掌における3発勁「遊歩発勁・扣擺発勁・翻身発勁」とは 遊歩発力(ゆうほはつりょく)

遊歩発力(ゆうほはつりょく) 扣擺発力(こうはいはつりょく)

扣擺発力(こうはいはつりょく) 翻身発力(ほんしんはつりょく)

翻身発力(ほんしんはつりょく)

清朝末式八卦掌「発勁」の特徴~急速移動防御・電撃奇襲攻撃を行うための「補助」技術

水式門では、恐らく中国拳法を学ぶ者なら誰でも知っている「発勁(はっけい)」という言葉を使用せず、「発力(はつりょく)」と呼び指導し続けている。

なぜか?清朝末式八卦掌では発勁を、他の多くの門派のように「瞬間的に大きな力を発して敵を強打する」ことを目的として使用しないからである。

「発勁」として動作を説明すると、敵を強大な力で打つための技法と勘違いされる。清朝末式八卦掌では、発勁はそのために使わない。

清朝末式八卦掌では発勁を、「自分の行きたい場所にいつでも自在に行く」ために使うのだ。「いつでも」とは、「敵の急速接近時に瞬間的に移動回避する場合」や「意表をついて瞬間的に電撃奇襲攻撃をする場合」も含まれる。

身体を急速に移動させることによって、結果的に、高い移動推進力が維持され、奇襲攻撃の際大きな力で打つことになる。、電撃奇襲攻撃の際、大きな力で打つのは、あくまで副産物的なものなのである。

清朝末式八卦掌の特徴に絡めて、この原初八卦掌における発勁の特徴を説明していきたい。

特徴1:清朝末式八卦掌における発勁は、「補助技術」である

発勁は、他の門派では、「得難い高級技法」「高級秘伝」のイメージが強い。長年の修行のすえ、やっと手にすることができる技術、として捉えられている。

ゆえに、武術雑誌などでは幾度も特集が組まれ、各先生が難しい言葉を使って説明をし、門下生集めに一役買っているのである。

しかし清朝末式八卦掌では、発勁は、翻身旋理・刀裏背走理に基づく単換掌の術理(斜め後方スライド)・順勢掌の術理(前敵スライド回避攻撃)が習熟するまでの、補助技法に過ぎない。

他武術門派では、発勁を、強大な力で敵を打つための唯一無二の技法と捉えている。

しかし清朝末式八卦掌では、翻身旋理・刀裏背走理が洗練されるまでの、初心者向け補助技術なのである。つまり、急速離脱防御も電撃奇襲も、洗練された翻身旋理・刀裏背走理さえあれば必ずしも必要ないと考えるのである。

敵の急速接近の際の「移動回避」も、敵が要人を襲う際に後方から「電撃奇襲攻撃を」する際も、習熟した単換掌・順勢掌の術理で対応することで、体力の温存が保たれ、技の精度が安定する。

しかしこれらの術理はシンプルなれど、今日に明日に会得できるものではない。そこで、メリハリをつけた「発勁」動作で、瞬間的に力を発し、技術未熟による初速の遅れをカバーするのである。

身体移動の動作を、発勁によって大きく行うことで、身体移動の術理を明確に体感できるメリットがある。清朝末式八卦掌における基本型学習で、大げさに大きく練習することと同じである。

しかし実戦時では、動作を必要以上に大きく行うことは、体力の消耗と、精度の低下を招く。よって、単換・順勢両理の習熟までの過程における補助技術として使用するのである。

特徴2:使用目的は「大きな力で打」って「倒す」ではなく「自在に移動」し一定時間「生存し続ける」ため

目的が違うのである。目的が違えば、目的を達成するための過程も大きく変わってくる。

他の武術門派は「発勁」を、瞬間的に強大な力を発して敵を打つための「高級技術」として使う。しかし清朝末式八卦掌では、己の身体を自在に操り、急速移動防御と電撃奇襲攻撃を実行するための「補助技術」として使う。

思い出して欲しい。清朝末式八卦掌の目的は、「移動遊撃戦で一定時間護身し続けて生存し囮(おとり)となり、味方が来るまで王族・寵姫を囮護衛すること」であったはずだ。

強大な力による攻撃をあてて、敵を倒して護衛するのではなかったはずである。倒さなくてもいい。生存し続け、時に電撃奇襲をして、敵を自分に引きつけておけば、囮護衛は一定時間達成されるのである。

なまじ攻撃に色目を出すと、そこで敵と力がぶつかり、その瞬間に倒され、王族らに危害が及ぶ。

つまり、少しでも長く生存するために、補助技法たる発勁も使ったのである。当然、全ての宦官や近従女官が武術に習熟しているのではない。未熟な彼ら彼女らが、与えられた使命(刺客侵入時に際する囮護衛)を果たすために、清朝末式八卦掌は、発勁を、補助技術として使用してきたのだ。

特徴3:「蓄→発」ではなく「縮→展」の段階にとどめ、勢の維持をはかっている

他の武術門派で行われる発勁は、大きな力を発するために、その発出の際、明確に「蓄(ちく)→発(はつ)」の流れが見られる。分離のニュアンスが大変強い。

徹底した移動遊撃戦で「止まらない」ことを目指す清朝末式八卦掌では、動作速度の減退による「勢」の低下を避けるため、補助動作にとどまる発勁の中で、「蓄」の過程を排する。

勢を維持するために、発勁を用いる際にも「縮(しゅく)→展(てん)」の動作にとどめる。「縮→展」であれば、その動きは身体の動作の中でのみとどめることができる。流れの中で、特別な意識・特別な動作を要しない。「縮→展」にとどめる発勁であれば、勢に影響がない。

だが、「縮→展」にとどめる発勁では、当然大きな力は出ない。しかし己の身体を自在移動させるためだけなので、大きな力は要しないのである。

逆に、「蓄」というタメの動作と、「発」という爆発的展開の動作がないため、何度も、敵に気取られることもなく、さりげなく発することができる。

清朝末式八卦掌における3発勁「遊歩発勁・扣擺発勁・翻身発勁」とは

清朝末式八卦掌における「発勁」は、「敵の急接近に対し、身体を急速移動させて移動回避する」ことと、「電撃奇襲攻撃をするために敵に急接近する」を実行するために、補助的に用いる技術である。

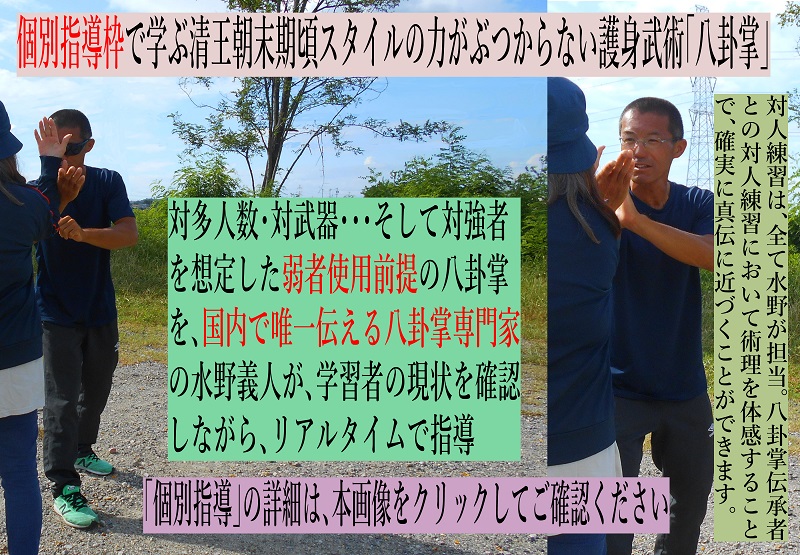

清朝末式八卦掌技法は、3つの身法と3つの発力方法で身体をコントロールして繰り出す。八卦掌水式門の本科・女性護身術科などでは、対多人数相手に八卦掌独特の遊撃戦戦法で対抗する際の、以下の3つの主要発勁を指導する。

- 遊歩発勁(ゆうほはっけい)

- 扣擺発勁(こうはいはっけい)

- 翻身発勁(ほんしんはっけい)

これらの発勁は、3身法(斜進・外転・内転の各身法)と密接に関連しあっているため、弊門各科で繰り返し説明・指導している。

しかし冒頭でも触れたが、対敵身法を洗練させるためには、補助動作たる発勁を練るよりも、「翻身旋理」と「刀裏背走理」を練ることが先決である

。発勁は、戦闘時急速行動が必要な際、急激に力を発することでその存在が実感できる、にとどまるものであり、あくまで補助的な行動意識なのである。

遊歩発勁

対多人数移動遊撃戦では、一人の敵を通り過ぎながらいなした後は、その場にとどまらず直ちに移動する。移動先は、敵のいない場所である。

そうすると必ず、移動過程で敵が自ら、横方向・斜め前方・斜め後方のいずれかから寄ってくることとなる。前敵対応の際、敵が我の攻撃射程距離に入る直前、スライド回避し攻防を開始する。

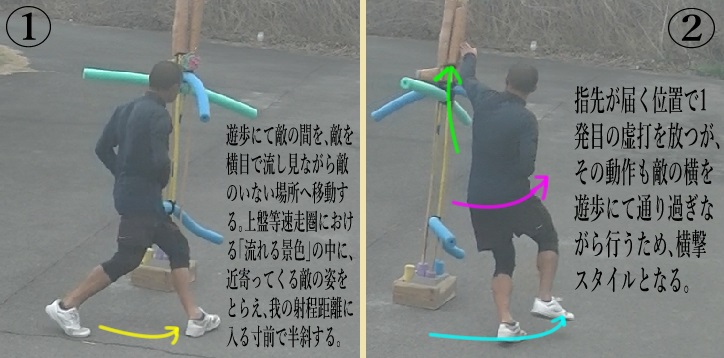

その形での攻防は、必然と横撃スタイルとなるため、そこで横撃攻防のメイン発力「遊歩発勁」を使うことになる。

敵のいる場所に移動しないのは、まっすぐ入って敵と正面からぶつかるのを避けるため。また、まっすぐは入るとスライドの角度を大きく取らなければ正面からの力任せの攻撃にさらされやすくなるため。

そこで、最初から斜めで接触せざるをえない状態を作りだすために、敵の居ない場所に移動する。

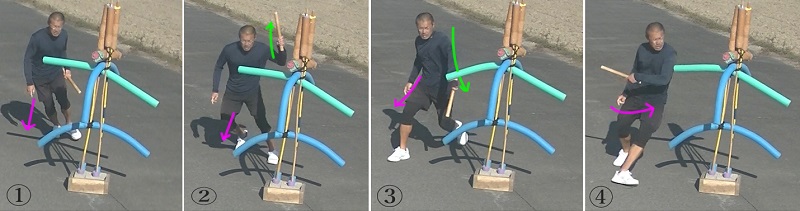

以下で、遊歩発勁の代表的な運用方法を、単招式「半斜三穿」 を材料として説明する。

「遊歩」とは、敵の横を通り過ぎる際に用いる歩法。股をたたみ、足を主に前に交差させ側面に目線を向けながら(向けない時もある)移動する歩法のことである。

対多人数移動遊撃戦においては常に動き続けることが良いと言われるが、移動に横歩き(いわゆる「カニさん歩き」)を用いると速度の遅さと対応できる技の少なさゆえにたちどころに敵に捉えられてしまう。

遊歩で移動するならば、まっすぐ、もしくは斜め前に移動することになり移動速度も遅くならず、平素より練習している斜進翻身法を土台とした攻防ができるため、対多人数に対応できる可能性が生じるのである。

先ほども触れたが、対多人数移動遊撃戦では、敵をやり過ごした後の移動先は敵の居ない場所となる。

そうすると敵が斜め側面、もしくは側面から近づいてくるため、必然的に遊歩発勁をメインで用いた横撃攻防となる。

技を出すからといって足を止めることはないため、敵を横にして歩きながら(移動しながら)力を伝える専門の伝力方法が必要となる。そこで斜進翻身法における遊歩発勁が用いられる。

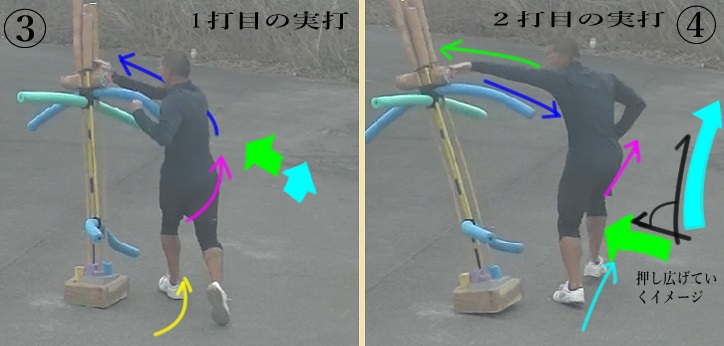

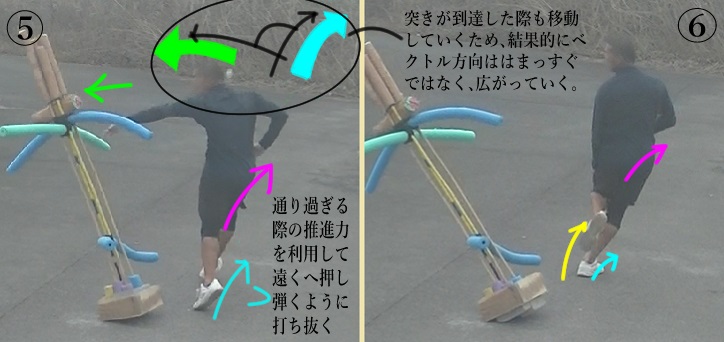

半斜三穿では、2・3発目の攻撃で敵に当てることを想定しているため(1発目は、わざと敵の視界で放ち反応させる見せかけの「虚打(きょだ)」2・3発目は「実打(じつだ)」)、2・3発目に遊歩発勁を意識する。

虚打に続く2発の実打は、基本的に敵の視界からそれた側面から放つため、進行方向と打つ方向の角度は垂直に近い開きとなる。

よってこの際の遊歩発勁運用のイメージは、我の身体を横へ移動させる推進力を用いて、横方向へ突き技で敵方向へ押し広げながら通り過ぎていくイメージ、だと分かりやすい。

3発目以後も次へと向かう移動遊撃戦が続くため、この敵にこだわって眼前にとどまったり、移動速度は遅くしたりはできない(後方から迫る敵に捕まるリスクがある)。よって、3発目は完全に離れながらの実打となる。

3発目の実打は、(上級者になって移動推進力が高くなるほど)我の身体が敵斜め後方へ移動している状態で打つことになる。

よって打ち抜くベクトルの方向は、まっすぐではなく身体進行方向に対し斜め反対側にわずかに広がっていく形となる(手の先端で押し広げているのはわずかであり、身体移動で押している)。

押し広げながら去っていくイメージは遊歩発勁で大切なイメージとなるため、遊歩発勁による技発出の際は、意識して練習したい。

扣擺発勁

「扣擺発勁」は、扣歩(こうほ)によって生じた身体収縮の状態を、擺歩(はいほ)で身体を開いて解消し、その際に発生する「展開する力(展開力)」を移動推進力に加え、移動速度を速くしたり、移動推進力を敵にぶつけ伝えるものである。

つまり上記のとおり、発勁は敵を攻撃する際に使うだけのものではない。それは二次的なものである。「展開する力」は、身体を転身する際の速度を速めるために当然に用いられることになる。なぜなら、清朝末式八卦掌は、「移動」による防御を第一としているからである。

移動推進力を利用して敵にぶつけるのも、一種の移動防御となる。敵に電撃的にスライド接近して推進力をぶつけることで、自分の眼の前に立ちふさがった敵を急襲し回避する。

もしくは、守るべき人・要人を手にかけようとしている敵を後方より突然襲う。清朝末式八卦掌は、護衛拳法であることを忘れてはならない。

扣歩→擺歩へと続く動作で身体が転身する際の勢いを利用でき、威力や速度が出しやすい発勁法となるが、敵に一瞬背を向けることによる後方からの攻撃被弾リスクと、敵から目を離すことによる命中率低下のリスクが伴う。反復練習をし、常に練度を上げ続ける努力を要する発勁法となる。

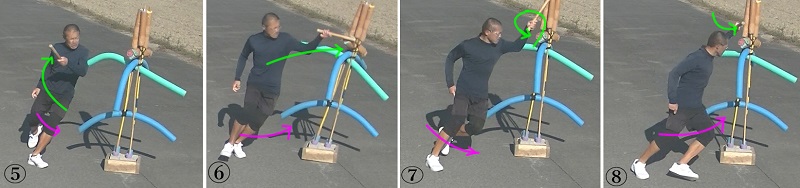

以下で、扣擺発勁の代表的な運用方法を、単招式「平穿掌」 を材料として説明していく。

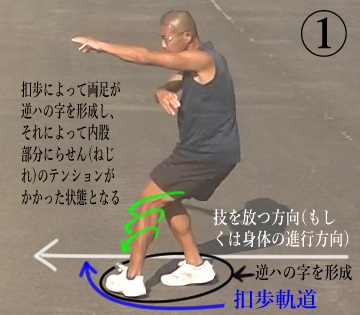

1.扣歩によって身体を内に収める「縮」状態を現出する

技を放つ、もしくは進行方向を変える際、まず扣歩する。

技のベクトル方向・先ほどまでの進行方向のベクトル方向に扣歩ベクトルをかぶせるように扣歩する。

そうすると、両足は必然的に逆ハの字となり、そこで両足内側、身体各所に、収縮のテンションがかかることになる。

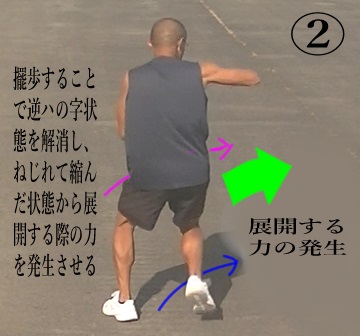

2.擺歩にて「縮」を解消し、解消による「展開する力」を発生させる

テンションがかかって身体が「縮」となった状態で、扣歩した足と反対側の足を擺歩する。

擺歩することによって、さきほどまで身体にかかっていた収縮のテンションが、擺歩に伴う身体の開きによって解消されることになる。

この「解放」によって発生する、「縮」の状態から「展」へと移る際の「展開する力(展開力)」こそが、扣擺発勁の主な力となる。

※展開力を推進力に利用する「翻身発勁」と似ているため両者を同一とする見方もできる。同一視点は、ある程度上級レベルにならないと、「同じである」と気づかないため、水式門では、両発力を分けて指導している。

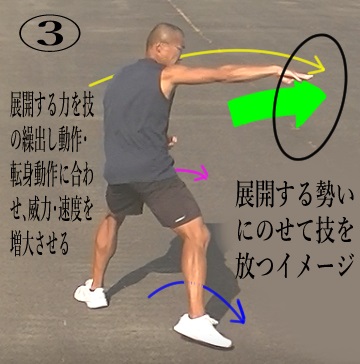

3.発生した「展開する力」を、技の繰り出し・身体転身にのせる

擺歩によるテンション解消で生じた「展開する力」を、技にのせていく。

技にのせる際は、腕や足の先端が当たる瞬間にだけ力を合わせるのではなく、技が到達するまでの過程でもしっかり伝えるようにすること(そうしないと技の途中で敵身体に接触した際威力が伝わらないため)。

身体を転換する際も同じである。身体転身動作の始動時からしっかりと「展開する力」を利用するように日頃から練習時に意識しておく。

翻身発勁

内回りの転身身法(内転翻身法)は、敵を視界に入れたままの状態で攻防が可能な反面、歩く動作が元であるため、初学のうちはスピードにのりにくいという欠点がある。

片や外転翻身法は、敵に一瞬背を向けて転身するため、後方からの攻撃のリスクと、目を離すがゆえの命中率の低下のリスクがあるが、転身威力を利用できるため速度は出しやすい。

よって内転翻身法では、すばやい動きを実現し、かつ内転翻身中でも敵に威力を伝えることができる発力法があると心強い。そこで「翻身発勁」が用いられる。

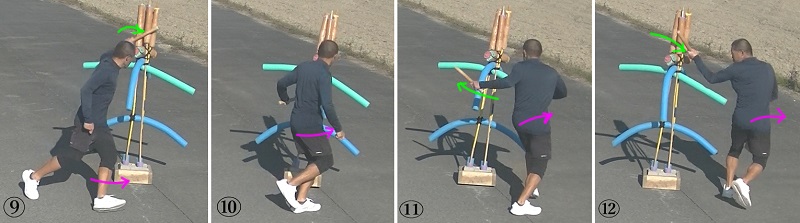

以下で、翻身発勁の代表的な運用方法を、単招式「翻身拍打」 の型に単短棒を持った単式練習型を材料として説明したい。

敵のいない場所に移動している最中に、敵が横から寄ってきたので、棒で外方向へ逃げながら敵の攻撃を下方向へはたき落とす(写真1~3)。

外方向へ逃げながら攻撃をはたいたことで、敵から距離が離れ、かつ、敵と反対側へ身体移動ベクトルが向いたため、このままでは攻撃はできない。

よって、この状態から身体移動ベクトルを敵の方向側へ向ける必要がある(完全に敵の正面に向け、正面にぶつかっていくわけではないのに注意)。

この場面では、そのまま斜進翻身法で敵から離れる手段もある。しかし当解説では連続攻撃へつなげていく前提のため、まず身を翻しながら棒で横撃し、敵にプレッシャーを与え、次の攻撃を防ぐ必要がある。

プレッシャーを与えるにも、まずは身体移動ベクトルの向きを変える必要があ。しかし遊撃戦渦中では、身体流(しんたいながれ)の慣性が外方向へと働いているため、かなり大きな力をもってでしかベクトル方向を変えることは困難となる。

そこで翻身発勁を用い急激にベクトル向きを変え、翻る勢いを利用してプレッシャーけん制攻撃と、次に続く実打攻撃を展開していく。

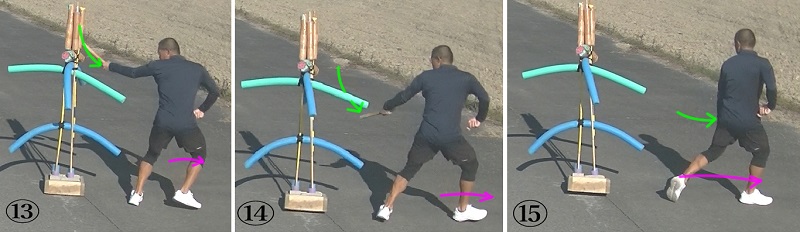

敵に向かって斜め下方からはたくように棒を打ち付けながら、その動作とともに我の身体もひるがえす。その動作とともに足も擺歩で入り、すかさず逆足を扣歩にて擺歩した足に寄せて、我の攻撃射程に我の身体をしっかりと収めていく(写真4~10)。この動作が、翻身発勁を行う典型動作となる。

射程圏内に身体を収めたらすかさず、去りながらの実打を放っていく。ここからは、身法は「斜進翻身法」、発勁法は「遊歩発勁」を用いて通り過ぎながら実打を放つ動作へと移っていく(写真11~15)。

対多人数遊撃戦においては、敵のいない場所に向かって遊歩とショウ泥歩で縦横無尽に練り歩きながら横撃を展開する。当然通りすがりに寄ってくる敵の攻撃を避けるために、急速に身体の進行方向を変える場面が多く生じる。

遊撃戦渦中における身体流の慣性は想像以上に強く、多くの初学者がその慣性を克服できず遊撃戦に挫折する。身体をコントロールできないので、息が上がるわりに攻撃も防御もできない状態となり、間もなく敵に捕捉される。

初学者が遊撃戦の身体流を克服するために有効な手段の一つは、ゆっくりでもいいので、内転翻身法を行いながら翻身発勁を意識し、身を翻す動作を繰り返すことである。

.扣擺発勁・遊歩発勁ともに遊撃戦では必須であるが、まず翻身発勁をマスターすることが、身体流を克服するためには最も手ごたえを感じることができる手段となるだろう。

いじめ護身部|取り返すための技術解説中における単招式「翻身拍打」 は、翻身発勁を理解するうえで優れた型なので、翻身拍打を、修行初期段階から練習し始める。

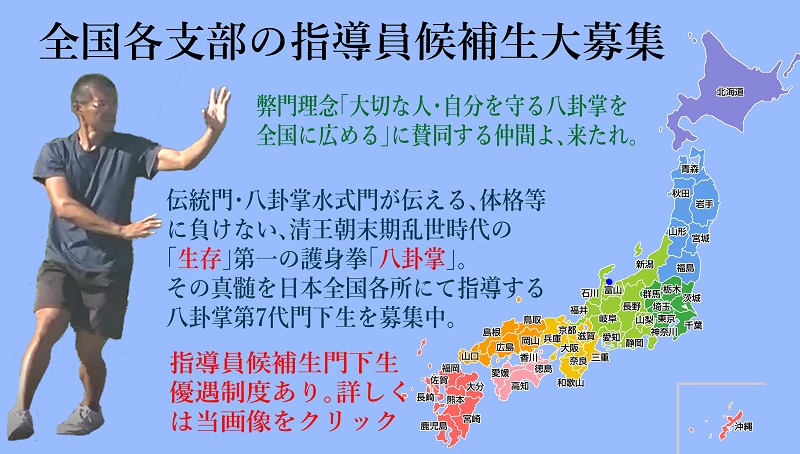

八卦掌水式館 館長・転掌八卦門 開祖 水野義人のプロフィール

水野義人(活動名:水野式人)

八卦掌水式館館長。八卦掌第6世。楊家伝転掌第8世掌継人。転掌八卦門開祖。弱者生存の理「単換掌の術理」を用い移動遊撃戦で戦うことを特色とする、清朝末期頃成立当時のままの八卦掌原型武術「転掌」を、世界で唯一公に伝える、転掌グランド・マスター。

転掌八卦門の開祖である館長の、転掌マスター養成ブログ更新中。転掌・八卦掌修行者のみならず、すべての武術において達人となることを夢みる方に有益な、館長の語録を随時更新中。

「転掌マスターへの道~転掌八卦門開祖・水野の達人養成ブログ」へ

免責事項

弊サイトは、利用者がサイト内に掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

サイト内における理論解釈等の説明は、管理人が学習過程における研鑽によって得たものからなされるものであり、その内容は他の流派の理論等を否定するものではありません。

現在国内外において、多くの流派の高名で技術の高い伝承者の先生方が御指導を展開されておられます。あくまで当サイトの内容は、一つの考え方として利用していただけたら幸いです。