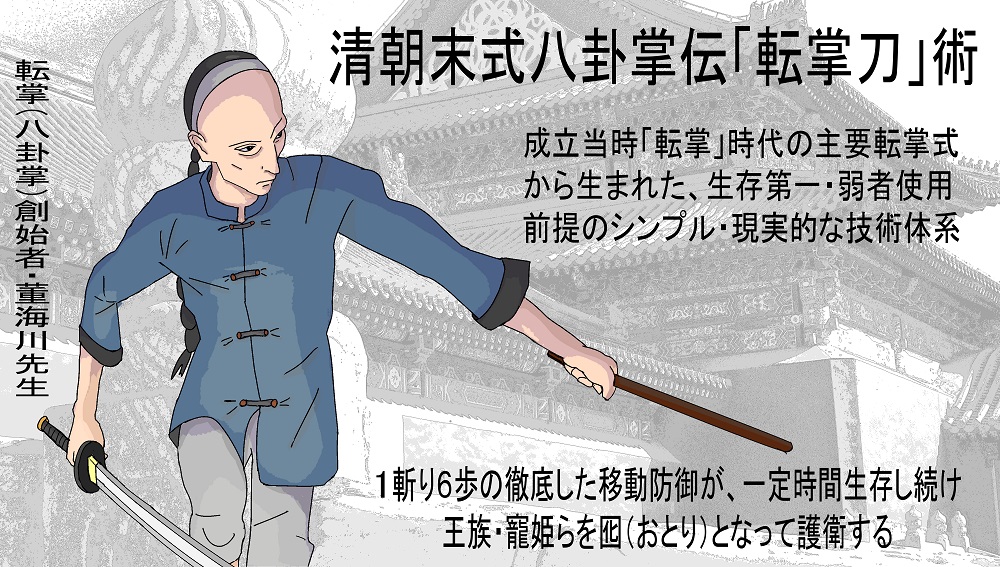

八卦掌が八卦陰陽理論の影響を受ける前の「転掌」と呼ばれていた時代の主要転掌式を元に構成された刀術を、「転掌刀」と呼ぶ。「転掌刀」は、清朝後宮内で宦官・宮女護衛官が使用した護衛官刀術の側面を持つ。

清朝末期成立当時の転掌を世界で唯一伝える八卦掌水式館では、刀術も当然、原初時代に成立した刀術「転掌刀」を伝えている。

その特徴は、単換掌・双換掌の身法・主要転掌式の身法・術理を用いた、斜め後方スライドの移動去り斬りの刀術である。対武器戦ゆえ、一刀一刀ごとにとにかく移動し距離をとり、徹底的の敵の集団の外に外に出て、生存を図る刀術となる。

その斬り方は、移動推進力を利用したぶつけ斬り・下がりながらの下ろし斬り・下がりながらの引き斬り・身を翻しながらの横斬りを主要な攻防技法としている。力の弱い身体的資源不利者が使用前提となっている、倒すよりも生存を第一とした刀術である。

「転掌刀」は徒手技術と密接に結びついている。徒手があるから転掌刀があり、転掌刀があるから徒手がある、のである。よって、互いの技法を会得する際の術理を腹落ちさせる時役立つものである。あなたにとってもう一人の先生「刀術先生」となろう。

このページでは、転掌刀の「護衛官刀術」としての側面に目を向け、転掌刀の歴史・技法を解説していきたい。武器術の独学での習得のヒントとなれば幸いである。

護衛官刀術講座1:転掌刀の概要(内容・成立と発展の過程)

護衛官刀術講座1:転掌刀の概要(内容・成立と発展の過程) 護衛官刀術講座2:転掌刀を支える術理(エッセンス)

護衛官刀術講座2:転掌刀を支える術理(エッセンス) 護衛官刀術講座3:フィクションで植え付けられた「向き合って戦う」常識をリセットする

護衛官刀術講座3:フィクションで植え付けられた「向き合って戦う」常識をリセットする 護衛官刀術講座4:移動による去り斬りのエッセンスに触れる

護衛官刀術講座4:移動による去り斬りのエッセンスに触れる 護衛官刀術講座5:肩を入れてけん制攻撃する

護衛官刀術講座5:肩を入れてけん制攻撃する 護衛官刀術講座6:いきなり後方へ移動して間隔を創出する「初級型」を練習する

護衛官刀術講座6:いきなり後方へ移動して間隔を創出する「初級型」を練習する

護衛官刀術講座1:転掌刀の概要(内容・成立と発展の過程)

転掌刀の内容

転掌刀術は、八卦掌が「転掌」と呼ばれていた頃に行われていた、転掌式をもとに作成された刀術となる。

転掌時代は、八卦陰陽理論の影響を受けていなかったため、技の数について「8」にこだわることは当然なかった。

よって、転掌刀術における主要型は

- 陰陽上斬刀

- 按刀

- 上翻刀

- 背身刀

- 撩刀

の5つとなる。※名称は、師の口伝による

これらに、八卦掌の源泉的刀術たる「単換刀」、陰陽上斬刀の変化型たる「叉子刀」、上翻サイ刀の別法たる「扎刀「を加えると8つとなる。

しかし「転掌刀」という区分によると、「単換刀」は含まれないため、転掌式八卦掌の修行期間中を通して学習する転刀術は7つとなる。

単換刀は、単換掌・双換掌を習うのと並行して学ぶため、転掌刀の学習よりも、一層早い段階で、独立して練習する(※しかし単換刀も、修行期間中ずっと練習することは変わらない)。

なお撩刀は、遊身大刀における撩陰大刀を練習するときに、一緒に習うことが多い。

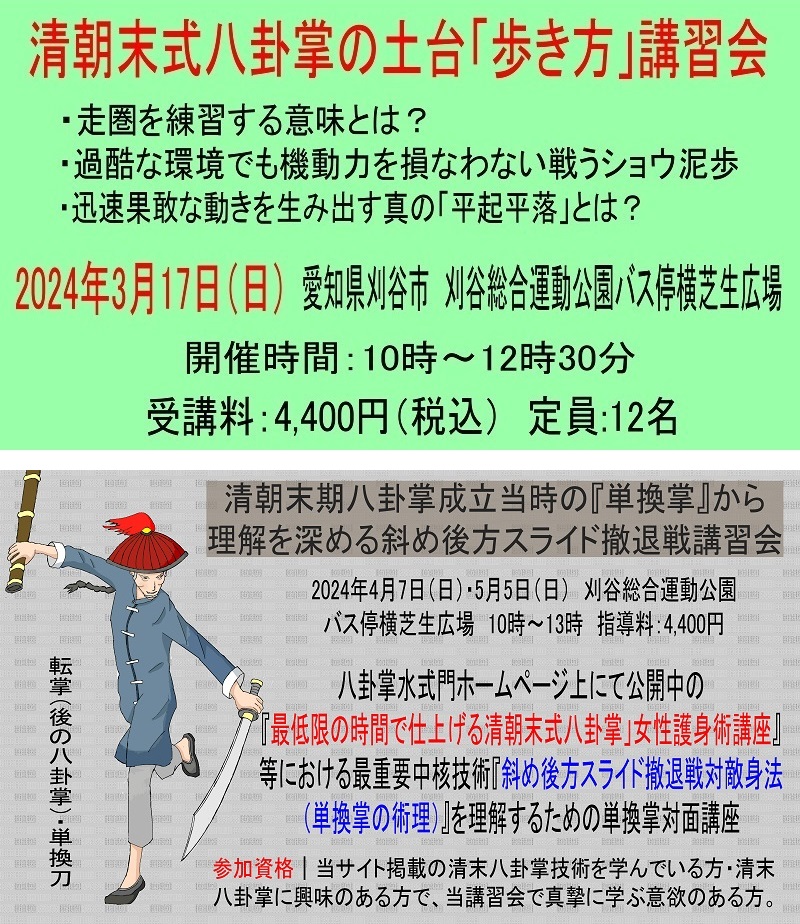

転掌刀の成立過程

戦場における藤牌兵の戦場刀術

↓

単換刀

創始者(董海川)が経験したことのある武術(戦場における刀兵の刀術)と、宮中内で宦官や女官が習得可能な技術体系を創る意図が合わさって、転掌の原型たる単換刀が生まれる。

宮中内御用達武術として採用されるために、「弱者使用前提の囮護衛・対多人数想定・対強者想定・対武器想定」を満たす技術「斜め後方スライド撤退戦対敵身法」が生まれ、それを支える土台術理「翻身旋理・刀裏背走理」が明確となる。

↓

単換掌

目指すは徒手(素手)による護衛術であるため、徒手ならではの手返しの良さを採り入れ、単換刀から「単換掌」が誕生し、「単換掌の術理」を原則とする「転掌」が産声を上げる。

↓

双換掌

単換刀は、全身を使って敵に背を向け翻り、移動斬りをする身法であるため、その身法を徒手技法に採り入れるため、「双換掌」が誕生する。

↓

主要転掌式(下搨掌・推掌・托天掌・陰陽魚掌・仙人観棋掌 ※諸説あり)

技法の洗練化。真後ろの敵に対する防御として、顔を進行方向に向け勢を落とさず進み続けるための「移動時基本姿勢走圏」・「ショウ泥歩・抓地牢(そうちろう)による対敵走圏」の両走圏技法、ななめ後方から猛接近する敵に対するいくつかの対処法として、「転掌式」が生まれる。

↓

転掌刀・双匕首

↓

遊身大刀

遊身大刀の方が、転掌刀より先に成立した可能性もある(両手にて大刀を持ち移動しつづけるため、身体で移動斬りをする意識がより一層求められるから)。今後の研究により、成立過程が前後する可能性がある。

↓

双身槍

↓

定式八掌

八卦陰陽理論の引用による「八卦掌」への名称変更と、他門派との交流試合に勝つための格闘術化により、対一人想定の型が加わって、転掌式が8つとなり「定式八掌」となる。

護衛官刀術講座2:転掌刀を支える術理(エッセンス)

転掌式八卦掌の対敵法の術理の根幹は「単換掌理(単換掌の術理)」である。その術理は、転掌歩法(抓地牢・平起平落によるショウ泥歩を基礎とした全路面対応型歩法のこと)という、「転掌」という武術自体の土台の上に積み上げられる。

転掌八卦門では、単換掌理のことを、その動作の典型的流れにより、「斜め後方スライド撤退戦対敵身法」と呼ぶ。

斜め後方スライドは、敵に背を向けないで行う「内転翻身斜め後方スライド」と、敵に一瞬背を向ける「外転翻身斜め後方スライド」に分かれる。

徒手における基本技「単換掌」は、徒手ならではの手返しの良さから、内転翻身を採る。しかし転掌刀術をはじめとする武器術は、その手返しの若干の悪さと間合いの大きさから、外転翻身を原則・基本とする。武器術に見られる外転翻身の身法を、徒手の型に反映させているのが、転掌式八卦掌のもう一つの大基本技「双換掌」である。

外転翻身も、斜め後方スライドの術理である以上、単換刀で学ぶ、斜め後方スライドを無駄なく勢を落とさず実行するために術理「翻身旋理」と「刀裏背走理」の両理を根本とする。

「翻身旋理・刀裏背走理」については、転掌大全|八卦掌原型・清朝宦官護衛武術「転掌」の精髄 における単換刀で学ぶ清朝末式八卦掌原点術理|翻身旋理と刀裏背走理 を参考にしてもらいたい。

転掌刀術においては、それは当然「転掌」を元にした刀術であるため、単換刀でしっかりと両理を学習したうえで、転掌刀の学習に入ることになる。

護衛官刀術講座3:フィクションで植え付けられた「向き合って戦う」常識をリセットする

護衛官は、どんなことがあっても、自分自身を一定時間生存させなければならない。

「自分自身を?護衛対象者じゃないの?」

と思うだろう。しかし護衛官であるからこそ、自分自身が生き残っていなければならない。もちろん「逃げろ」ではない。敵の近くに居ながら、かつ生き残るのである。必ず生き残らなければならない理由はひとつだ。それは、自分が倒れたら、もう誰も守る人が居なくなるからである。

転掌八卦門で伝えられている刀術は、宦官(かんがん)が考案し、宮女(きゅうじょ)が確立したものである。彼ら彼女らは、一定時間生存することで、囮(おとり)護衛を果たした。一定時間、敵の前で去り斬りをしながら対処し、しかし離れ過ぎず適度に敵に圧力を与え自分に釘付けにし、仲間の救援を待ったのだ。

必ず生き残り続ける必要がある理由が分かっただろう。

水式館が開いている出張講習である「警備職護衛術指導|過剰防衛を避け施設を守る護衛官刀術講習」 では、警備員を相手にした、警護術を指導している。それは、大きく言うならば、身の周りの棒を使った、棒による護衛術である。

護衛のための刀術は、警備員・警護人・警察官・海上保安官などの保安業務に従事する者だけの技術ではない。物騒な出来事が、身の周りで起こり得る現代日本だからこそ、誰もが知っておきたい技術なのである。

ここでは、主に文で、護衛官刀術を身に付けるための方法を述べていこう。まず、私たちの頭の中に植え付けられた常識を捨てることである。

刀を自分の前に置き、向き合って構え、戦闘開始。何度も斬り合ったのちに勝利する。そのイメージを崩すことである。このイメージは、余りに多くの場面で、当たり前にように見られるため、私たちの頭の中で、イメージから常識へと変貌してしまった。

向き合って構えることは、一般人には恐怖過ぎるスタイルである。

向き合って構える、とは、防御は刀ですることが前提、を意味する。一般人は、一回やそこら刀の攻撃を受けることができても、その後は続かない。襲撃者は、ひたすらがむしゃらに我を傷つけるつもりで襲ってくる。

テレビで何度も剣でかわすのは、それがフィクションだからである。殺陣だからである。昔日(戦国時代の剣術)の剣術の間合いは、10メートル近くあった。それくらい、離れて戦っていたのである。なぜか?斬られないために、である。

テレビアニメや時代劇の間合いは近すぎる。理由は、繰り返すが、「フィクション」だから。現実世界で戦う際には、我々は距離をとるべきなのである。それは命を守るための常識であった。

私たちは、このような当たり前の常識に、誰も気づかない。なぜなら、戦った経験がないからである。

試しに、スポンジ棒かなんかで、斬り合ってみて欲しい。互いにすぐに、斬られてしまう。棒でさばくのは限界があるからだ。斬られないためには、間合いを空けることだ。

ここでは、君の頭の中に入り込んだ常識を取り払ってもらう作業をしてもらった。護衛官刀術を身に付けたいなら、今後も読み返して欲しい。

護衛官刀術は、誰もが習って損のない技術である。日本では、拳銃の所持は違法である。脅威はナイフなどの刃物だ。そして我々は、刃物に対抗するために、刀術を身に付けることが、最大の対処法となるのである。

護衛官刀術講座4:移動による去り斬りのエッセンスに触れる

移動し続けること。移動しながら敵を斬る(打つ)こと。これは、生存を図りながら敵に対処する転掌刀術の基本である。移動を止めないことで、我が身を守る。ここでは、「移動」による「去り斬り」の重要性を説明したい。

転掌八卦門の八卦掌は、移動から生じる「勢(せい)」こそが、命を分ける要素となる。勢を維持し続ける技術を得ることが、初歩の修行内容となる。

古来より、威力の小さい者、その重さの軽い者は、手元の技術を発達させるか、移動し続けることで、その身を守り続けてきた。駆逐艦しかり、計量騎兵しかり、そして転掌の技術の大きな源の一つとなった、明朝と清朝藤牌兵しかり、である。軽量であるがゆえの機動力を活かして、移動し続けたのである。

技術に走る道もある。しかしその道は、技術獲得に多大な時間と労力を要するのである。ロマンはある。弱き者が強き者に、華麗な技術で対抗し翻弄し、打ち勝つ。それは人を心をとらえるが、時間がかかる。その険しい道を乗り越えることができるのは、ほんのわずかな者だけである。

昔日の武術は、一般庶民が、自身の身の周りの生活の中にある危機に今すぐ対応するため、「武術経験もない、恵まれた身体的素養もない人間が短期で身を守ることができる」技術体系を持っていることが、門が栄えるための派必須条件であった。複雑で技巧的、その習得に多大な労力と時間を要する技術体系の武術は、武術をたしなむ名門武家に代々伝えられているような「家伝武術」のみだったのである。

転掌は、純然たる「庶民武術」である。いわんや創始者が、清朝後宮内の御用武術に採用されることをもくろんで、その技祷体系を徹底的に、庶民化・弱者使用前提化させた。

当然そこに伝えられてきた刀術も、移動主体の、簡素な技術体系の刀術となる。それゆえ、力も武術経験も少ない宦官(かんがん)・宮女(きゅうじょ)が、転掌刀術を普通に習得でき、かつ実戦使用することができたのである。シンプルな技術体系は、武官を後宮内に入れたがらない王族の思惑に合致し、転掌が認められてその名を上げた。皮肉にも、有名になったことが、その稀有な技術体系を変えることになってしまったが。

では実際、移動しづける中で、どのように刀を使用すればいいのであろうか。それを教えてくれるのが、「転掌刀術」というシンプルな単式型集である。

まず「単換刀」で、転掌徒手技法の術理で刀を扱う経験をする。後ろに下がりながら斬り去るための身体操作法を学ぶ。その大原則的・基本功的な基礎単式型を学習した後、転掌刀術を学んで、実際の縦横無尽な移動に、刀を追随させて去り斬りけん制攻撃などの、移動攻防する技術を、身体にインストールしていくのである。

転掌刀において最初に習う単式型が、「陰陽上斬刀」となる。

陰陽上斬刀は、徒手における3大基本型の一つ「双換掌」の身法をそのまま用いた型となる。

単換刀に含まれる、刀裏背走理による末端手の体軸上くぐり動作(蓋手掌・がいしゅしょう)を、持ち替えた手による刀によって行う。

よって修行者は、陰陽上斬刀を学習する前に、所属する門派の双換掌を学習するのが良い。もしくは、転掌式の陰陽魚掌でもよい。

単換刀・按刀と違い、敵へのけん制を出した瞬間に、持ち手を換え、そして刀を背負うようにして上斬りする。よって『上斬』との名がついた。

学習の際は、必ず、一刀ごとに3~4歩歩くこと。移動による防御は、対武器戦における命綱である。敵の眼の前にとどまって手先だけで防いでいたら、瞬く間に敵の刃先が当たり、失血死となる。

この「陰陽上斬刀」は、身体移動に刀を追随させることによって、非力な者でもある程度重たい棒を振り回すことができるように工夫されている。重たい棒を身体移動で振り回すことで、追ってくる敵の突出得した部分を打つ。もしくは、振り向き様に前方に待ち構えている敵に、棒を打ち当てけん制する。

すぐに使える必要がある。どのような道具でも使える必要がある。そのため、刀術とはいいながら、そこら辺にある「棒」を使用することを前提としている。ゆえに、「斬る」よりも敵の急所を「叩く・打ち抜く」ことがメインとなる。

宦官・宮女は、刀・剣などの、攻撃力のある武器の携帯を許されなかった。当然である。それらの立派な武器を携帯しなくても王族の護衛ができる護衛武術であることも、清朝後宮の御用武術に採用されるためのPRポイントだったからだ。

その特徴は、結果的に、武器の携帯が認められない現代日本の現状にマッチする。私たちは、護身グッズですら、携帯に一定の制限がかけられている。身の周りの単なる棒・例えば傘などで、戦わなければならない。その時、転掌刀術の技術体系は、本当に役に立つのである。

去り斬りをすることの最大の理由は「自分が斬られない」ためである。刀で、棒で、防御すればいいではないか、そのための持っているんだろう、そのための技術だろう?とお思いだろうか。

前回も触れたが、試しに、スポンジ棒やスポーツチャンバラ棒で、斬り合ってみるとよい。すぐに斬られる。いずれ斬られる。どこかが当たる。その棒が真剣だったらどうだろう?理性を失って振り回してくる相手に、とどまって手先の技で受け続けることができるだろうか。

刃物の恐怖は言い表しようがない。それを喰らったら、人生が終るのである。その恐怖は計り知れない。私は経験から言っているのだ。戦い終わった後も、その後しばらく、恐怖で珈琲缶すら持つことができないほど、身体が震える恐怖である。多くの人間は、狂気に囚われ襲い掛かってくる人間に、繊細な技で対抗できない。膨大なくり返しを経た剣士ですら、恐怖するのである。

一般庶民が刃物に対抗するには、今その場から下がりながら、払い続けること、のみである。「去り斬り」の転掌刀術は、その技術のひとつの集体系である。

警備員に指導する際も、その点を心掛けている。警備員は剣士でない。保安のプロであるが、身を守る技術は持っていない。「警備職護衛術指導|過剰防衛を避け施設を守る護衛官刀術講習」では、その点を心掛けている。

時間的制約・会社の都合などから、採用する警備員一人一人に、高い護衛技術を指導する時間はない。そこで転掌刀術が役立つ。転掌創始者は、武術の経験のない宦官・宮女に、短期間で護衛任務に就かせるための技術を身に付けさせた。

そのうちの宮女の一人に、私の先師が居るのである。転掌創始者・董海川先師が伝えた技術は、楊家転掌式八卦掌の門祖たるよって改編を禁止された状態で、私に伝わった。

護衛官刀術講座5:肩を入れて後方敵へけん制攻撃する

ここでは、後方スライド撤退戦(単換掌理)対敵身法の基本である、「内転翻身斜め後方スライド」身法を利用した刀法の基本技「按刀(あんとう)」を解説する。

昔日術理の移動遊撃戦八卦掌の転掌刀術では、手先の動きや手首の返しによって斬りつけるのではない。

使用する刀(もしくは棒)は、重たくて手入れもされていないものが前提である(もしくは周辺に落ちている棒)。その移動推進力によって斬りつけ動作を発し、威力を出し、移動という名の防御をし、重たい刀を下ろして下ろし斬りし、敵の足を止め、けん制し、突出した敵の部位を斬って殺傷する。

昔日術理のショウ泥歩にて前方向を見て移動し続け、通り抜けながら斬り、移動を止めないまま斜め後方スライド身法にて向きを変え、敵の斬撃の射程照準をずらしながら移動攻防をする。

按刀は、振り向きざまに刀を出して敵の攻撃を受け、もしくはけん制し足を止め、身をひるがえす動作とともに刀を持ち替え斬り下ろす。

単換刀と違い、手を持ち替えることで射程距離が少し伸びるため、後方の敵の突出した部位に斬撃が当たりやすくなる。

按刀は、振り向きざまに刀を出して、そのまま振り上げ、敵の攻撃を受けることよりも足を止めることを目的とする技である。そして、けん制し足を止めた敵に対し、上に振り上げた状態で刀の持ち手を替え、斬り下ろす。持ち替えることで単換刀と違いが生じる、単換刀の変化型的基本技となる。

武器を持ち替え、肩を入れて後方へ去り斬りと抑え斬りをする動作は、双短棒(双匕首・そうひしゅ)や双身槍で頻繁に見られる動きとなるため、頻出術理を含んでいることになる。

つまり按刀は単換刀から出た変化型ながら、変化型だけで収まらない重要性がある。上記の重要術理を武器にて初めて本格的に学ぶ刀術型なのである。 繰り返すが、移動しながら「受け」と「けん制」を同時に行い、上方へ刀を持ち上げ斬り上げ、刀を持ち替えおさえ斬る動作が、清王朝末期頃の転掌期の術理を採る徒手転掌・転掌刀術の根幹基本であるため、しっかりと術理を意識し学習したい。

最初は定歩にて手法を学習し、「按」にて斬り下ろす際の肩付近の要訣をからだに覚えさせる。

手法を定歩で体現できるようになったら、足を動かし、ショウ泥滑歩による移動の中で敵のイメージをもって全ての要訣を実行できるよう繰り返す。

按刀は、後方から来る敵に、振り向きざまに刀を出して動きを止めけん制し、身をひるがえす動作とともに刀を持ち替え斬り下ろす技となる。斬り下ろす動作も含め、すべてを斜め後方スライドの移動身法と共に行うこと。

両足をそろえ、前に置いた刀を横方向へ斬り開き、からだの展開とともに手を返し刀を持ち上げ、頭上で持ち替え、そのまま半円を描いて振り下ろす。

斬り下ろす時、肩を開き得る目いっぱいの軌道で斬り、後方敵への去り斬り攻撃を意識する。

護衛官刀術講座6:いきなり後方へ移動して間隔を創出する「初級型」を練習する

一般の剣術と護衛官刀術では何が違うのか

生存か、必倒か、の違いである

そのあたりは徹底している。大切な人を守る剣術、と言いながら、緒戦から一か八かの戦術を採っている剣術アニメが多すぎる。

あれは全く非現実的である。甲冑具足に身を包んだ戦場の武者なら理解できる。多少斬られても、具足や小手が、我が身を守ってくれるからだ。

しかし、服一枚しかまとってない剣士が、敵の眼の前から後退せずに斬り合っているのは、明らかに非現実的である。

服で戦っているイメージの強い新選組だって、小手や銅は身に付けていたし、頭を斬られた際のヘッドガードはつけていた。

宮本武蔵が吉岡一門に報復された時の状況は、四十数人対一であった。まともに斬り合うはずが無い。私が研究の果てに知った説はこうだ。

吉岡一門の若き新責任者たる14歳くらいの少年を、いきなり叩き斬って距離を空け、追ってくる敵に対し、斬っては逃げ、けん制しては逃げ、突出して我に近づいてきた敵を、各個撃破していったのである。そのうち、多勢であっても、足を止め、追撃をためらうようになる。その機を逃がさず、決闘の場から離脱したのである。

14歳の少年をいきなり斬ったことについての、道義的判断はここでしない。これが実戦である。相手は、自分の命を、なりふり構わず奪いに来たのである。こちらもあらゆる手段で対抗しなければならないのは当然のことだ。

有事における「緒戦」をやり過ごすための護衛官刀術型

前の公園警備では、私はイノシシ・二ホンジカと夜に相対する脅威があった。そこで私が考えたのは、敵の把握である。

クマが出るならば、いきなり逃げる対策はかえって危険である。しかしその公園では、過去に熊が出た記録はなかった。よって最も脅威となる、イノシシ対策に特化したのである。

イノシシの突進速度を考えると、特殊警棒を取り出し、それを伸ばしている暇はない。よって特殊警棒を練習する意味が薄いのである。

そこで私は、常に手に持って歩いているシャッターフック棒を110センチの樫材で自作し、護身の切り札としての棒としての機能を兼ねさせ、それと同じものをもう一個作り、家で練習をした。

警備員は、闇を照らすのは義務である。よって、野生動物が潜んでいる可能性があるからといって、闇を照らすのを躊躇することはできない。

そして、襲われる時とは、闇を照らした瞬間なのである。そこで音がした瞬間に、その場から離脱する戦法を採る必要がある。実はその戦法こそが、転掌刀術で習った型なのである。円を回りながら練習するバージョンは、狭い場所で練習するための工夫である。間違っても、八卦掌の走圏によるものではない(転掌と転掌式八卦掌に走圏という概念はない。走圏は、後の人間が道教思想と結びつける際に、つつくられ後付けされたものである)

実際の練習型を見てみて、あなたは残念だ、たったこれだけ?と感じたろうか?では聞く。あなたは、これらの動きを、実戦で実行できるか?多くの者は、この動きすら、できない。そして、これ以上、複雑な動きを、刺してくる相手に実行できるか。

君が空想の中で、ジェダイの騎士に憧れるだけでいいなら、それらを練習する必要もない。ただ見て、それで終わればいい。しかし本当に、守ることができるくらいになりたいなら、現実に目を背けない現実的な技術を、しっかりと学ぶ必要がある。

カッコよさは要らない。美しさに至っては、本当に不要なものなのである。人生が終るか否かの瀬戸際に、見栄えなど、必要あろうか?

生存のために、一定時間生きなければならないのである。おとり護衛を実現するためには、まず下がることである。動画のサムネイル(表紙)にある、「一太刀目を外せ」は、真実なのである。一太刀目を確実に避ける方法、それは、受けの剣術技を磨くことではない。とにかく、後方へ下がってから、その後対応する流れを磨くことである。

具体的には、斜め後方スライド移動の移動身法をマスターし、去り斬りたる、刀裏背走理を実行し、けん制斬撃することである。

スターウォーズや、アニメの剣士らの動きは、フィクションである。虚構なのである。見栄えを重視している。お金を稼ぐ必要があるからだ。当たり前である。あれは魅せて、視聴者を引き寄せるためのものだから。しかし私が、護身を果たしたい、本当に大切な人を守りたいと考えるあなたに教えるものは、生き残るためのものである。

生き残ってこそ、あなたは大切な人、大切な自分を守ることができるのだ。いきなり斬られたら、後は誰が、あなたの大切な人を守るのだろうか?フィクションを捨てよ。現実を見よ。

剣術の師範ですら、それに気づいていない。名前や名声、雑誌によく登場する師範か否かで、その者の実力・内容の実用性を測るな。

私の教える転掌刀術で、最強剣士になることはない。しかし生存をすることができる。実戦では、生存こそが、最終目的である。それで十分ではないか。

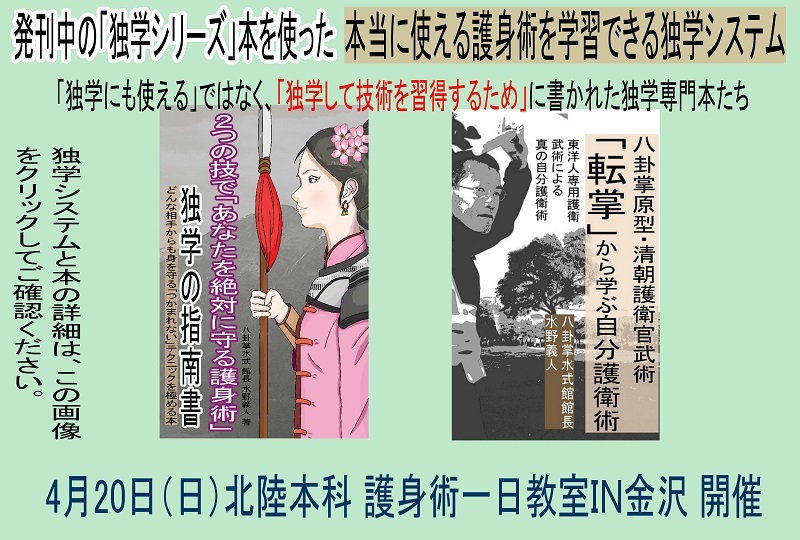

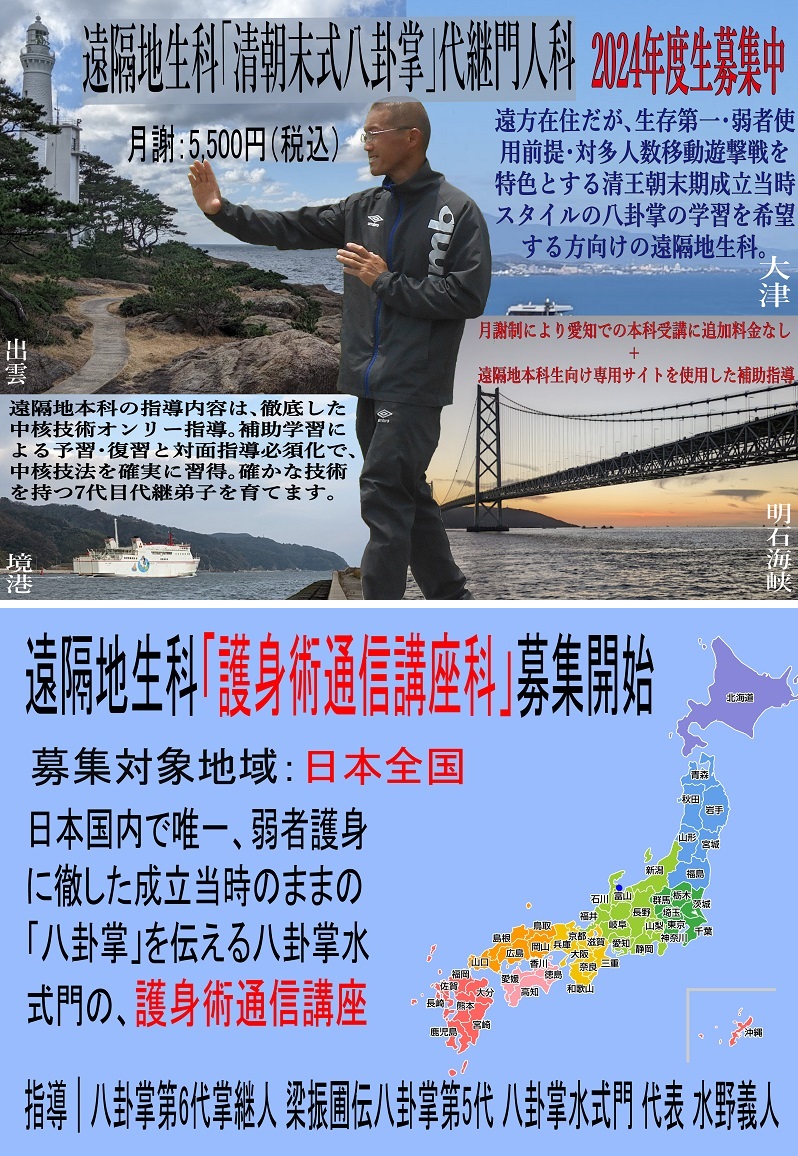

八卦掌水式館 館長・転掌八卦門 開祖 水野義人のプロフィール

水野義人(活動名:水野式人)

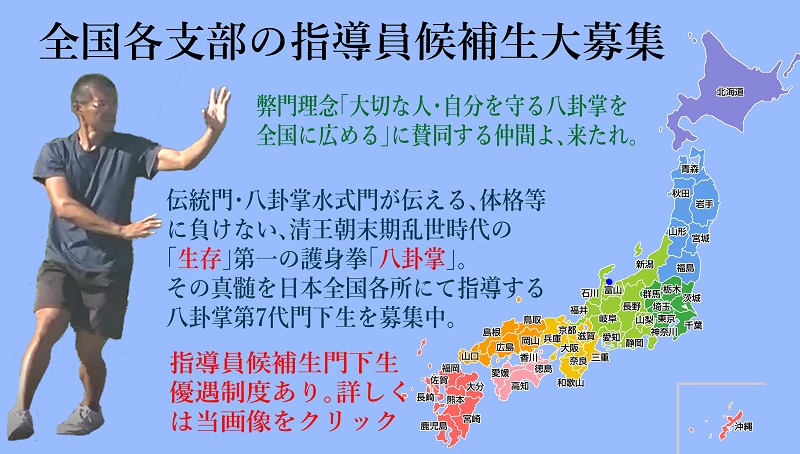

八卦掌水式館館長。八卦掌第6世。楊家伝転掌第8世掌継人。転掌八卦門開祖。弱者生存の理「単換掌の術理」を用い移動遊撃戦で戦うことを特色とする、清朝末期頃成立当時のままの八卦掌原型武術「転掌」を、世界で唯一公に伝える、転掌グランド・マスター。

転掌八卦門の開祖である館長の、転掌マスター養成ブログ更新中。転掌・八卦掌修行者のみならず、すべての武術において達人となることを夢みる方に有益な、館長の語録を随時更新中。

「転掌マスターへの道~転掌八卦門開祖・水野の達人養成ブログ」へ

免責事項

弊サイトは、利用者がサイト内に掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

サイト内における理論解釈等の説明は、管理人が学習過程における研鑽によって得たものからなされるものであり、その内容は他の流派の理論等を否定するものではありません。

現在国内外において、多くの流派の高名で技術の高い伝承者の先生方が御指導を展開されておられます。あくまで当サイトの内容は、一つの考え方として利用していただけたら幸いです。