八卦掌は、遊撃戦で複数人の敵と戦うことを想定した拳法です(師伝)。そのため、敵と接し対応する際の身法は、他の拳法流派と異なった独特のものとなっています。

敵と接する場面ではいくつかの身法が考えられますが、分類してみると3つのパターンに収まります。この3つを無意識に自在に扱うことで、敵の攻撃を避け、移動し、反撃をし、離脱したりするのです。

その3つの身法は、「斜進翻身法(しゃしんほんしんぽう)」・「外転翻身(がいてんほんしんぽう)」・「内転翻身(ないてんほんしんぽう)」となります。この3つ以外の細かい身法の開拓は、各人の工夫によって確立されるものです。このページでは、初学者の出発点として、これら3つの身法を解説していきましょう。

対多人数遊撃戦時の身法は3つ

対多人数遊撃戦時の身法は3つ 斜進翻身法(しゃしんほんしんぽう)

斜進翻身法(しゃしんほんしんぽう) 外転翻身法(がいてんほんしんぽう)

外転翻身法(がいてんほんしんぽう) 内転翻身法(ないてんほんしんぽう)

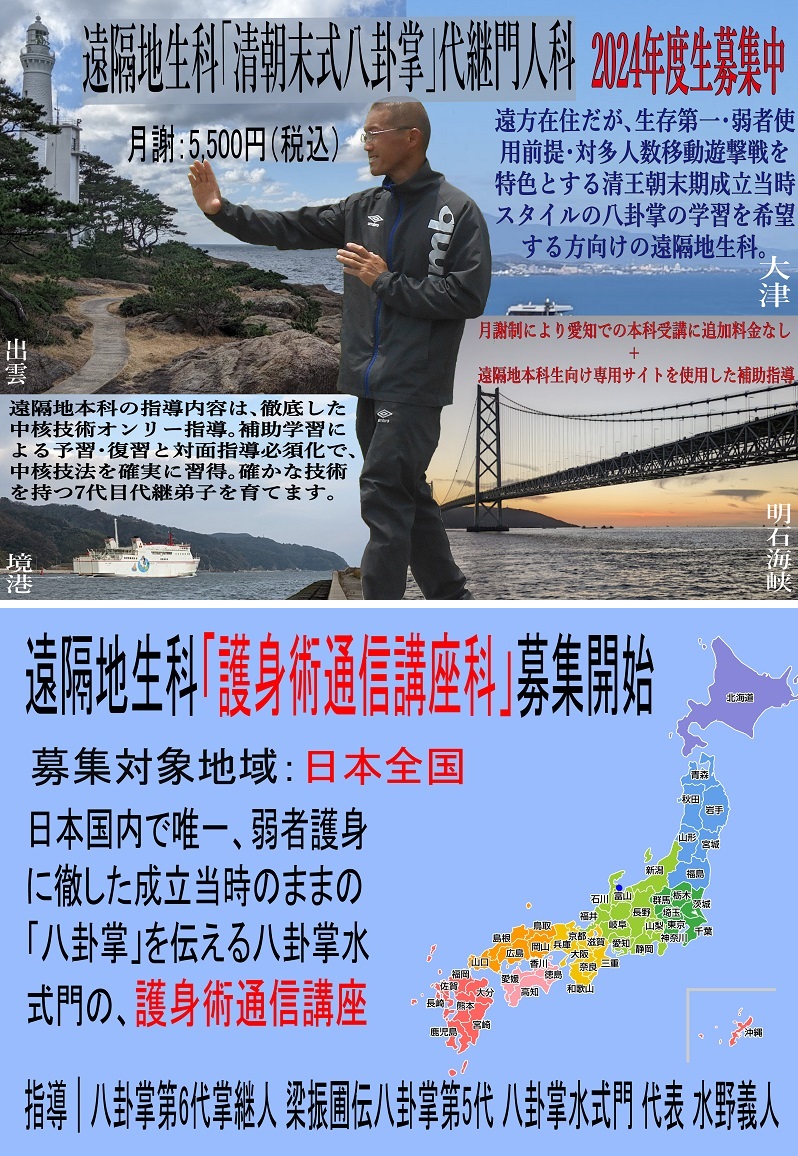

内転翻身法(ないてんほんしんぽう) 弱者生存の護衛護身武術を極めたい方へ~清朝末式八卦掌を国内で唯一伝える水野先生の道場「八卦掌水式門」入門方法

弱者生存の護衛護身武術を極めたい方へ~清朝末式八卦掌を国内で唯一伝える水野先生の道場「八卦掌水式門」入門方法

対多人数遊撃戦時の身法は3つ

遊撃戦時の身法は、大きく分けて3つです。

- 斜進翻身法(しゃしんほんしんぽう)

- 外転翻身法(がいてんほんしんぽう).

- 内転翻身法(ないてんほんしんぽう)

この3つの身法を用いて、敵中を移動し、敵の側面を横切り、敵の攻撃をいなし、敵に反撃し、敵から離脱します。

遊撃戦時の3身法は、八卦掌の基本歩法と基本発力に密接に結びついています。

斜進翻身法(しゃしんほんしんぽう)

主な使用歩法

遊歩(ゆうほ)・滑歩(かっぽ)

主な使用発力法

外転翻身法(がいてんほんしんぽう)

主な使用歩法

扣歩(こうほ)・擺歩(はいほ)・点歩(てんほ)・跟歩(こんぽ)

主な使用発力法

内転翻身法(ないてんほんしんぽう)

主な使用歩法

扣歩(こうほ)・擺歩(はいほ)・点歩(てんほ)・滑歩(かっぽ)・遊歩(ゆうほ)

主な使用発力法

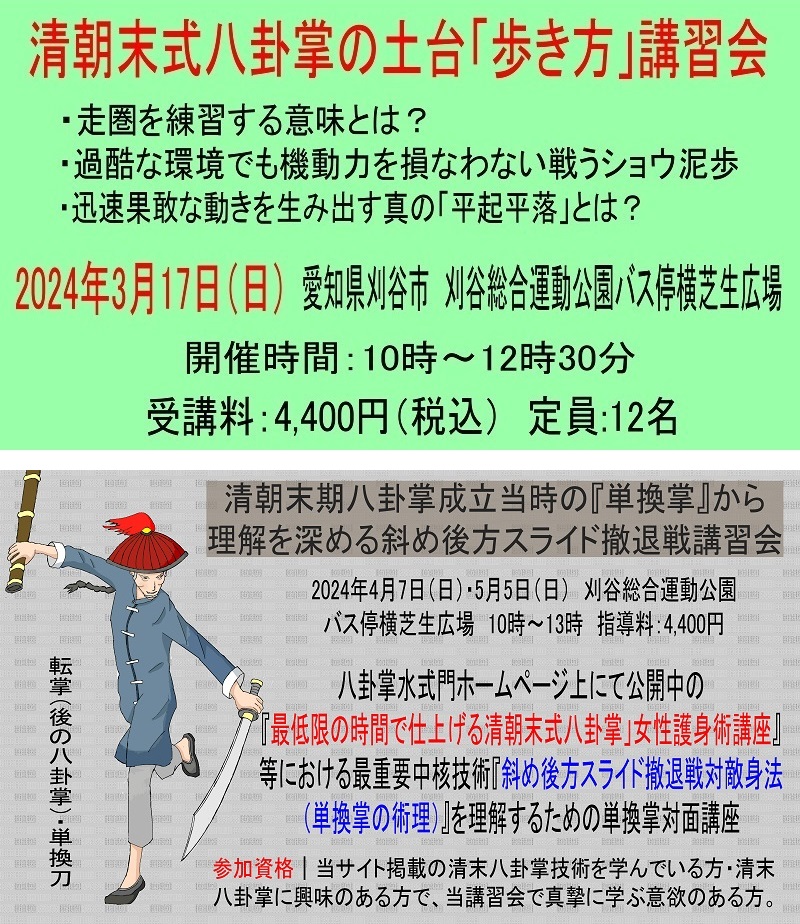

斜進翻身法(しゃしんほんしんぽう)

典型身法の一つ、「斜進翻身法」は、敵の側面を通り過ぎながら攻撃する際に用いる身法です。

(1)滑歩もしくは遊歩で、敵の居ないところに向かって移動します

(2)敵が移動する我に向かって近づいてきます。射程距離に入るまで、自分から近づいたりせず、そのまま進みます。

(3)近づき、攻撃を仕掛けてくるので、少し進行方向を変えながら敵の攻撃をさばきます(四十八法における「半圏手法」の半歩斜め移動動作)。我の攻撃が何とか届く程度の距離を維持することで、敵の攻撃をうまくさばけなくとも痛撃を避けることができます。

(4)さばくのが終わったら間髪を入れず、遊歩で敵の側面を移動しながら、進む方向の手による攻撃、そして反対側の手で攻撃、の連続攻撃をしつつ、敵の居ないところに進んでいきます。

「半斜」とは、敵が近づいてきて攻撃してくると同時に、遠い間合いを保ちながら半歩移動でわずかに向きを変えつつさばく動作のことです。

練習では、この横方向へのスライド移動は、できる限り大きく行います。大きく行うことの大きな目的は、敵との遠い間合いを維持すること。遠い間合いを維持することは、防御動作に他なりません。維持しながらさばき、向きを変えていきます。

斜めから迫ってきた敵が攻撃してくると同時に斜め前の横方向へ突如移動することで、敵が我に定めている攻撃するうえでの照準を、わずかながらずらすことができます。

このわずかのずれは、身体流の生じている遊撃戦渦中では大変大きく、畳みかけるような連続攻撃による押し込み攻撃を避けることができるのです。敵はその場で連続して手を出してくるでしょうが、遠い間合いであるため、例えその攻撃をさばくことができなくても、当たることはなく、問題なく去っていくことができます。

敵(特に蹴り技を得意とするような武術に長けた人間)は、互いに構えて様子をうかがっている時に、ベストな距離をとっているものです(ステップを踏んでいる動作は、確実に距離を測っている証)。そして日頃から練習している間合いに相手が入ったら、攻撃を開始するのです。

こちらは、相手の射程距離に入ったと同時に、半歩踏みだして敵の照準からズレて、相手が一瞬戸惑っているうちに、最低2発程度の穿掌などの突き攻撃を、頭部~頸部にかけて打ち込みます。

打ちこむ際の順序は、進行方向の手で一発目を打ち、進行方向の反対側の手で2発目を打つことが基本となります(単招式「遊歩連穿(ゆうほれんせん)」の動きを参照)。

慣れてないと、スライド移動が短くなり敵の照準から逃れられず、かつ、こちらの攻撃も敵に届かず、手打ちになってダメージを与えられません。ダメージを受けなかった相手の、その後に続く力任せの攻撃の餌食になってしまいます。

インターネット上に上がっている多くの中国拳法大家の敗北動画を見ると、多くのケースで、敵の眼前できれいにさばこうとしてしている所作が見られます。一度や二度のさばきはできるだろうが、さばかれた相手は必ず、力任せの攻撃をしてくるものです。そうなると手わざに頼ったさばきは通用しなくなります。

ですから、こちらも半斜して攻撃をさばき、間髪を入れず遊歩で横移動しながら突き攻撃を打ち込んでいきます。

外転翻身

もっとも八卦掌らしい動きの元となる身法が、『外転翻身』です。

動画は、前半は足の運びのみの動画となっています。手技・蹴り技(暗腿)をつけると、なにやら訳が分からなくなるため、練習においても最初は歩法のみで練習し始めます。

動画後半では、簡単な手技をつけた練習方法を示しています。簡単といえど、この後半で示した動きは、外転翻身の中核をなすうごきであるため、じっくりと見てほしい。

遊撃戦の典型身法の代表格でもある「外転身法」は、身体流の激しい対多人数戦の最中でも自然の流れで行いやすくスピードも落ちないため、多くの技で採用されている身法です。

老八掌「順勢掌」の動きがまさに外転翻身であり、順勢掌が老八掌の中で「老三掌(諸説あり)」として重要視されている点からも、この身法の有用性を感じることができます。

内転翻身

「内転翻身」は、八卦掌修行者が日頃から取り組む「走圏」の要領を試される身法です。

外転翻身に比べて、スピードの出にくい身法ですが、敵と向き合いながら移動するメリットがあります。

動画中は安定した状態で練習していますが、対多人数遊撃戦時においては、もっと移動速度の速い状態において内転するため、激しい遠心力や、身体流れの慣性が加わり、回り込む軌道が乱れます。

よって平素より、内転翻身を練習する際は、膝を開かず摺り寄せるように歩を進めます。八卦掌では「磨脛(まけい)」とも言われています

磨脛を意識していても、身体流れにより軌道にブレが生じ、敵から離れることがあります。意識をしないで内転すると、慣性によって、一・二歩くらいの間でしか、敵の側面にいることはできないでしょう。

慣れてくると、歩を進めるたびに間合いを微妙に変化させたりすることも可能となります。

技というものは、各技法の攻防において程よい「間合い」というものがあるため、これができるようになると内転翻身時に安定した状態で連続攻撃ができるようになります。

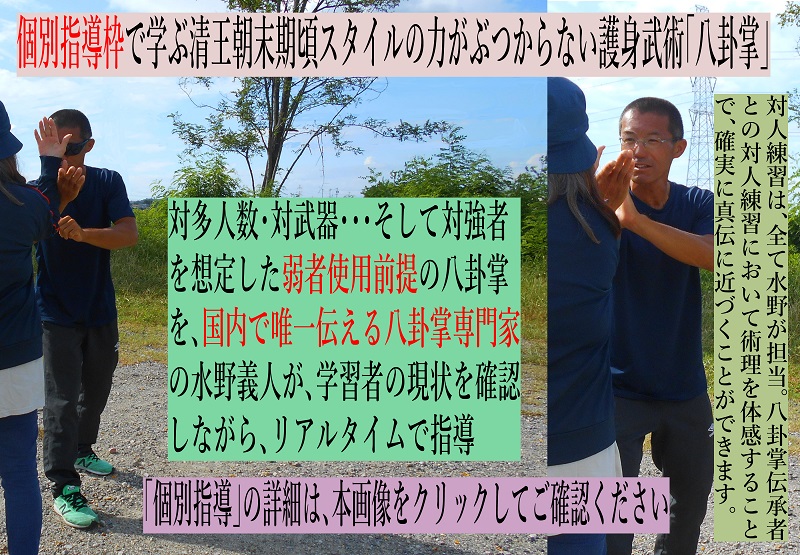

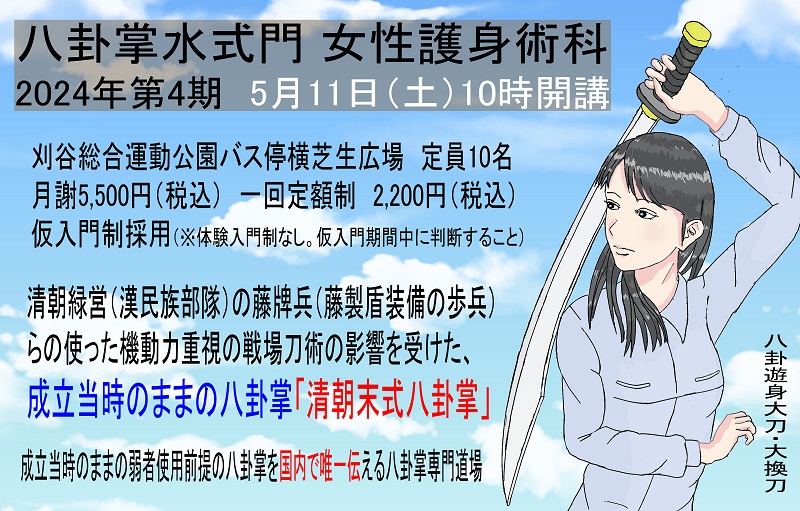

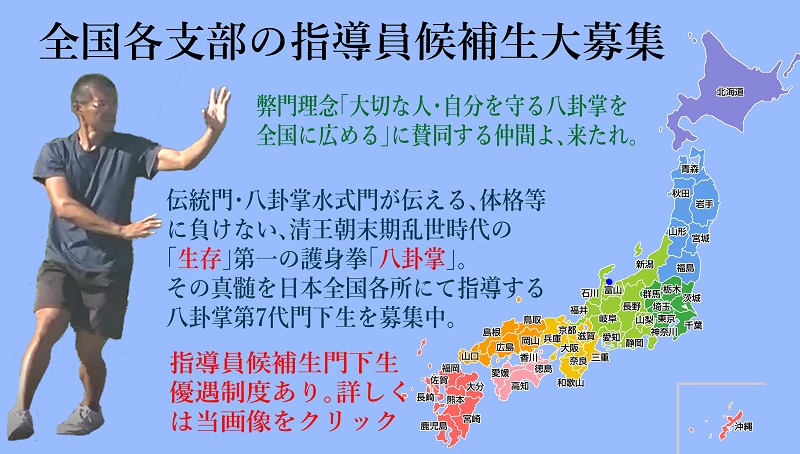

八卦掌水式館 館長・転掌八卦門 開祖 水野義人のプロフィール

水野義人(活動名:水野式人)

八卦掌水式館館長。八卦掌第6世。楊家伝転掌第8世掌継人。転掌八卦門開祖。弱者生存の理「単換掌の術理」を用い移動遊撃戦で戦うことを特色とする、清朝末期頃成立当時のままの八卦掌原型武術「転掌」を、世界で唯一公に伝える、転掌グランド・マスター。

転掌八卦門の開祖である館長の、転掌マスター養成ブログ更新中。転掌・八卦掌修行者のみならず、すべての武術において達人となることを夢みる方に有益な、館長の語録を随時更新中。

「転掌マスターへの道~転掌八卦門開祖・水野の達人養成ブログ」へ

免責事項

弊サイトは、利用者がサイト内に掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

サイト内における理論解釈等の説明は、管理人が学習過程における研鑽によって得たものからなされるものであり、その内容は他の流派の理論等を否定するものではありません。

現在国内外において、多くの流派の高名で技術の高い伝承者の先生方が御指導を展開されておられます。あくまで当サイトの内容は、一つの考え方として利用していただけたら幸いです。