「翻身旋理」と「刀裏背走理」で構成された斜め後方スライド対敵法で「勢」を維持し、一定時間生存するための術理

貴方を弱者であると仮定する。貴方の習った武術(武道)を、素早く護身術に変える方法。それは、八卦掌・生存の理『斜め後方スライド撤退戦対敵身法(単換掌の術理・単換掌理)(以下「単換掌理」と呼ぶ)』を採り入れることである。

※「単換掌理(たんかんしょうり)」の名は、八卦掌水式門内で「単換掌の術理」を呼びやすく読んだもの。水野のオリジナルメソッドではなく、八卦掌成立当時の「対多人数移動遊撃戦」・「弱者生存」・「対強者」を実現するための成立当時の術理である。

単換掌理・・・具体的に言うと、敵の力とぶつからない場所まで自ら積極的に斜め後退スライドし、我が身の安全を保ちつつ、当たれば儲けものの「去り打ち」攻防に徹する斜め後方へのスライド攻防身法のことである。

八卦掌では移動時の「勢(せい)」を重視する(※移動速度を速いままに維持して勢いで攻防している状態のこと)。勢をたもつためには、敵の接近攻撃を素早くさばき移動速度を落とさないようにしなければならない。そこで単換掌の術理たる斜め後方スライド撤退戦対敵身法が生まれたのだ。

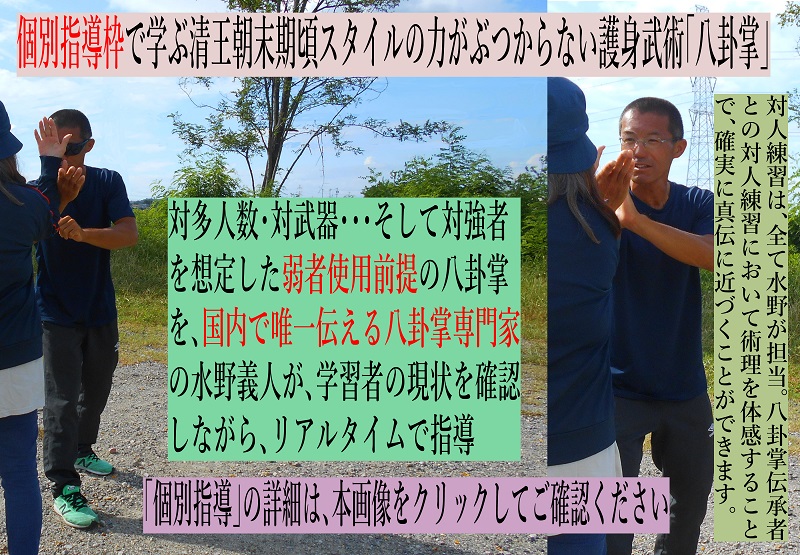

以下の写真を見ればわかるが、動作自体は極めて単純でシンプル。しかし単換掌理の攻防身法を支える後退スライドの歩法は、扣歩擺歩退歩遊歩の滑らかで途切れない運足技術が求められ、かつ、その動きと共に敵をけん制し、時に攻撃をしなければならない。

単換掌理の練習では対敵のイメージをリアルに持って練習することが重要なため、対人練習を通して敵の侵入角度等も熟知しなくてはならず、「シンプル=簡単マスター」とはいかない。

このページでは

- 他の道場で八卦掌を習っているが、単換掌の(もしくは八卦掌の)使い方が今一つ分からない方

- 習った八卦掌を護身術として活用したいと思っている方

- 対多人数移動遊撃戦に興味があるが、どのように行うか想像ができない方

- 八卦掌の「神秘的な」ではなく「現実的な」攻防身法が知りたいと思っている方

を想定して単換掌理を解説してみた。単換掌の術理の元となった、「翻身旋理」と「刀裏背走理」については、単換刀で学ぶ清朝末式八卦掌原点術理|翻身旋理と刀裏背走理 で解説しているので必ず参考にしてほしい。

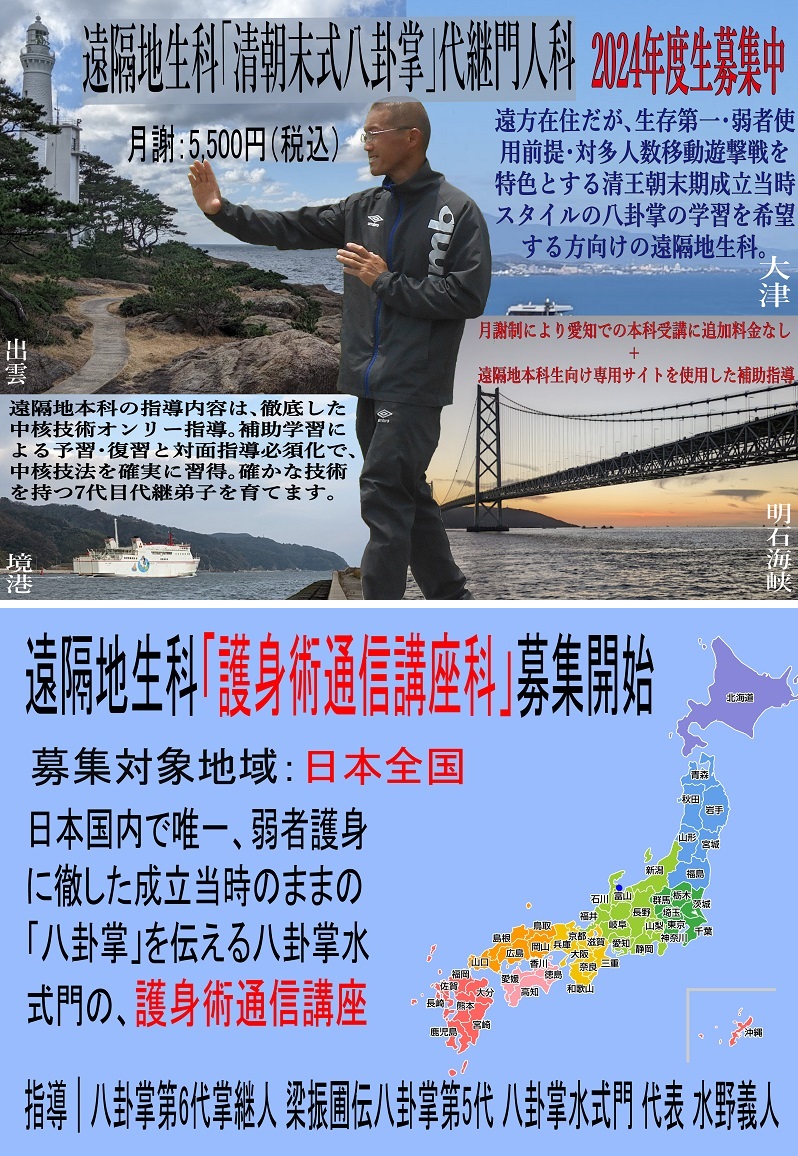

先ほども触れたが、単換掌理は、完全独学では習得が難しい。習い始めに、単換掌理に精通した指導者による対人指導の導きが必要である。もしあなたがすでに教室に通っているならば、当ページに書いてある術理を参考に先生に質問しながら練習していこう。「とりあえず言われた通りやっているだけの練習」から「実戦をイメージした緊張感のある練習」に変化させることができるだろう。

もしあなたが、どこにも所属していない立場で、弱者のための八卦掌を知りたいのなら、当ページに内容を参考にし練習をしつつ、機会を見て八卦掌水式門(以下「弊門」と呼ぶ)の講習会や本科の門を叩くとよいだろう。

単換掌の術理とは。はじめに。

弱者である貴方の習った武術を、素早く護身術に変える方法。それは清朝末期頃成立当時の八卦掌(以下「清朝末式八卦掌」と呼ぶ)の生存身法『単換掌理』を採り入れることである。

単換掌理とは?「敵の力とぶつからない場所まで斜め後方へスライドしながら我が身の安全を保ちつつ、防御や攻撃する」ことである。別名「後退スライド」・「斜め後方スライド撤退戦対敵身法」と弊門では呼んでいる。この対敵身法によって、八卦掌の出発点たる「単換掌」は構成されている。

そして、このシンプルな型を理解するためには、戦場刀術から八卦掌への橋渡しとなった八卦掌の最初の刀術「単換刀」(を構成する術理)を理解することが必要となる。単換刀の解説ぺージ もあるが、以下でも簡単に説明したい。

単換掌の原型・八卦掌の源泉「単換刀」

単換刀は、太平天国の乱当時の藤牌兵の戦場刀術を主な材料として作られた。

切れ味の悪い重たい刀を、敵が後方から追い上げてくる極限状態の中で、身体移動によって上げ下げし操作して敵にぶつけ、身を守る。「斬る」は二の次なのである。貴族でもない庶民が持つ刀に、研ぎ澄まされた刀は想定外のシロモノだったのだ。

身体移動によって防御し、身体移動の推進力を利用して攻撃をする八卦掌の術理が、単換刀に明確に見られる。単換刀では、身体移動によって刀を持ち上げ敵の攻撃軌道をふさぎ、敵の斬撃を弾き、移動しながらの振り下ろしや振り回しによって、敵に刀をぶつけ、攻撃する。

重たい刀を、後退スライドに伴う身体移動によって引き上げ、下ろす。素早い転身移動を可能にするため、股関節をたたんで転身半径を最小とする「翻身旋理」を用いる。

翻身旋理による転身動作に、刀を持つ手を絡めて引き上げる。「絡めて引き上げる」とは、引き上げた「刀を持っている手」の下をくぐることで、身体移動に引っ張られるようにして刀先が回る。引っ張られる際、刀の刃の付いてない部分(刀裏・刀背)が自分の背を向いた状態で引っ張られる「刀裏背走」の状態となる。

刀を持つ手は、身体軸から極力離さないで行う。そうすることで、身体移動で刀や長棒を操る感覚を味わいながら、実際に自在に扱うことができるようになる。

刀の柄の部分にとどまることで刀を振り回して自分も振り回されることに伴う体力ロスを防ぐこともできる。そして、柄の部分にとどまることで、自身と敵との間に距離を保つことができ、護身を可能とする。

重たい刀(棒)を手首の返しだけで操作するのが難しいこと、実戦の緊張感の中で刀を持ち替えることが危険であることなど、極限状態の実戦の現実を考慮した、極めて実用的な型でなのである。

「単換刀」を徒手の手返しの良さの利点を活かして完成させたのが「単換掌」

刀を持たない徒手では、「単換刀」にない手返しの良さを活かし、「去り打ち」の攻撃技を加える。引き上げた手を後退スライドでくぐったあと、敵に向かってけん制の穿掌(せんしょう)を放つ。

以下の写真は、単換刀の指導の後、私が初めて習った単換掌である。敵に差し向けた手が、梁振圃伝八卦掌の老八掌・単換掌における「老僧托鉢(ろうそうたくはつ)」と似ている(写真1~6)。引き上げた手の反対側へ、くぐることによって身体を移動させながら、『穿掌』を放つ(写真7~9)。

引き上げた手をくぐる動作は、徒手において必ずしもベストと考えない第2代目たちが、それぞれの工夫をもって、それぞれの単換掌の形を生み出したと考えられる。

ここで、単換掌理の意味を考えてみたい。なぜここまで下がる必要があるのか?それは、力と力がぶつかり合う世界から退場するためである。

力と力がぶつかり合う世界では、体重の重い者、筋力に勝る者、技術に勝る者、そして人数が多い方が圧倒的に有利である。技術が無い人間であっても、筋力や体重、人数で、技術の無さを誤魔化すことができるのだ。言ってる内容に筋が通ってなくとも、勢いや口調、数にモノを言わせて主張を押し通す構図とよく似ている。

※ボクシングや柔道などで厳格に細かく体重階級制が採り入れられているのは、体重差によって勝敗が左右されてしまうのを防ぐためである。向き合って戦う世界では、それくらい、体重差・体格差は勝敗に影響するから、ここまで細かく階級を設定するのである。

実戦では、階級制など無い。そして、襲ってくる人間というのは、たいがい自分より非力な人間を襲うものである。よって、下がることによって敵の圧力が及ばない領域へと自分の移動させ、「自分の攻撃が当たる」ことより「敵の攻撃が当たらない」ことを目指すのである。

下がらなければ、いつまでも敵の圧力を受ける場所で対処しなければならない。螺旋や六面力・膨張勁や化勁など、中国武術の世界には、強者の圧力をやり過ごすための秘伝がたくさんあるが、それらはたいがい難しく、習得するのが困難なばかりか、教えてもくれない。学習環境や経験によって、これらの難解な技法を使いこなすことができる者ならそれもよい。

しかし多くの人間に、そのような高度な対処法はできない。強者とのほぼ毎日に及ぶ対人練習が必要であるが、そのような環境も多くの人間にはない。少なくともそれでは、弊門が掲げる「誰もが大切は人・自分を守ることができる技術を伝える」という大原則にも反する一部のエリートしか使えない武術となる。

近代八卦掌の採る、不利に対抗する方法

弊門が指導する清朝末期頃(八卦掌誕生当時)の八卦掌には、単換掌理をおおもととした派生術理である「前方敵へ斬り込みながら打ち去っていく戦闘理」(弊門では、老八掌・順勢掌で学ぶことから「順勢掌理」と呼ぶ)が存在する。

近代八卦掌では、順勢掌理における激しく前方敵へ打ち当たる部分が発展し、順勢掌理に含まれていた「前方・後方敵に捕まらないために斜め方向にスライドしながら打つ」部分が退化して、激しい変則攻撃スタイルの千変万化武術へと変わっていった。

体格的・人数的・状況的(武器を持っているか否が)不利にさほど気をつかわなくなったがゆえに、敵側面にとどまることができる。側面にとどまるからこそ、手が届くために、側面での連続変則攻撃が可能となる。

なぜ、昔日のスタイルが少数となり、近代スタイルが発展したのか?

それは、階級制の散打試合(空手の組手大会に相当するもの)や他門派とのルールのある交流試合が、練習の成果と実力を示す場となったからだ。

体格等の不利な弱者が、実力を試す場で存在しなくなったため、弱者が生存するための「単換掌理」の意味が薄らいだ、と言ってもよいだろう。

敵側面で一人の敵に対し、目まぐるしいステップによる変化攻撃で、巧妙に絡め倒すスタイル。片や、対多人数を想定し、武器を持っている可能性もあるため、とにかく敵と距離を置き、打つ際は去りながらついでに打ち、積極的に絡まないから、手を伸ばして敵に当てていくだけ。

近代近接変則攻防の八卦掌と、昔日の対多人数想定移動遊撃戦攻防の八卦掌では、大きな違いが生じた。両者において、形が似ていても練習方法や力の発し方に違いが生じるのは必然である。

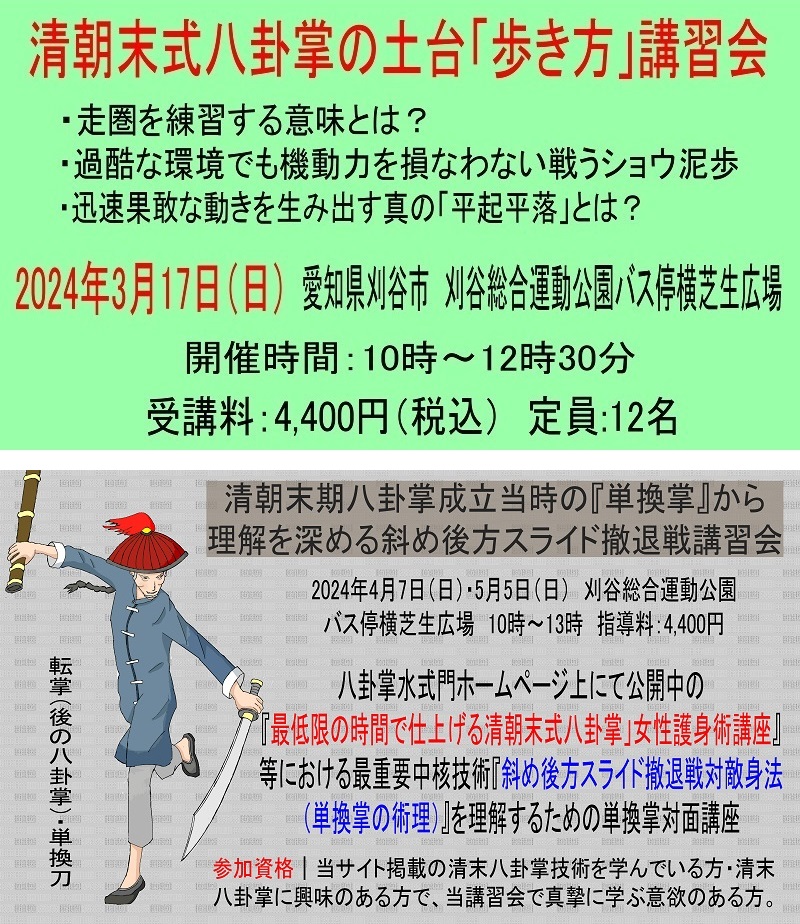

円転動作にて敵を我の斜め後方へ引き込むイメージで歩き、敵が斜め後方へ着き、かつ間合いが狭くなったとイメージしたら、円外側の足を扣歩します(写真8・9・10)。

円軌道上に対し、扣歩の角度を大きくして着地したため、両足の形が逆ハの字となり、足の内側・身体にに螺旋(ねじれ)のテンションがかかります。

近代八卦掌が、体格差等我が身にとって不利な者と戦和ざるを得なくなった場合について、何ら対策をしてないかと言うと、そうではない。順序が少し、昔日スタイルと異なるのである。

ステップによる変則技法を徹底的に磨き、予想だに出来ぬ方向からの攻撃を連続展開する等、「対敵技術を徹底的に高める」ことで、不利な状況に対応する手段を考えている。

単換掌の練習方法を見ればそれはすぐにわかる。

弊門で指導する八卦掌と異なり、近代スタイルの単換掌では、斜め後方スライド動作がない(もしくは、ほんの少しだけ)。回っている円の半径を変えることなく、接している手(腕)にかかる力を歩法のわずかな変化や腕のずらし、はては螺旋によってくずし、敵を手を封じて、そこから攻撃をしていく。

「接している手(腕)にかかる力を歩法のわずかな変化や腕のずらし、はては螺旋によってくずし、敵を手を封じて」の部分は、初学者が容易に再現し得ない、極めて熟練度を要する部分となる。対敵である以上、自分が願う思惑に対し、敵は「そうはさせるか」と反抗してくるもの。

つまり、経験によって蓄積され磨き抜かれた熟練の技法をもって、相手が仕掛けてくる対抗技術を上回り圧倒し、そこで勝利を得る、という考えをもって、不利な状況に対応しているのだ。

よって近代八卦掌は、不利に技術で対抗する「技巧主義」であり、そこにふたつの大きな課題が発生することになる。

一つ目は、容易に想像できるが、技術が発展途上の場合、力任せの攻撃に押し込まれる可能性が高くなるという点である。

近代八卦掌では、敵と積極的に力がぶつかる傾向となるため、その抗力を処理する技術が無いと、力を流すことができず、力任せの攻撃に走った相手を止めることができない。この点は、護身術の観点から見たら、大変大きな問題である。

弱者を襲う攻撃者とは、おおかた身体的要素に優れた者である。身体的強者が身体的弱者を襲う構図は、護身術においてもっとも克服すべき箇所である。技術が未熟であると、敵が素人であっても、その体重差で負けることも頻繁に起こる。

二つ目。技巧を磨く以上、一定レベルを保った練習相手との、定期的な対人練習が確保される必要がある課題。つまり、一人練習ではなく、強者との対人練習を通してでしか、実戦で通用する技術を養うことができない、という大きな現実が立ちはだかる。

人と組み合うことがなくなった。そして、戦うことが法律で厳しく抑え込まれ、日常生活から「我が身を守るために戦う」発想が遠ざかったこと。そのことは、武術道場などの経営を苦しめ、数を現j掌させる。そして武術を練習する者に対する理解も少なくなる。

実戦が身近であるがゆえに対人練習をする環境が身近に存在した戦前・戦中・戦後であれば良かった。しかし現在は、戦いの模擬を行う「常に想定敵と打ち合う練習」をする環境が極めて少なくなった。私たちが過ごす日常から、そのような場が遠くなり、「戦うことに興味のある別世界の人間たちの行うもの」となってしまったのだ(児童向けの空手道場等は除く)。

以上の通り、不利を克服するための「技巧」を磨く環境が少なくなったことが、近代八卦掌の最大の問題点となることがお分かりだろう。

この問題を克服するために、近代八卦掌を志す者は、積極的に練習環境を得るための対策を施すことが必要となる(さいわい日本各地には、高い技術を誇る近代八卦掌の指導者が点在している)。

単換掌理の「当てる」より「当たらない」は、「勝利」より「生存」を優先させるがゆえにたどり着いたスタイル

近代近接変則攻撃スタイルでは、こちらのレベルが相当高くないと、敵の体格などの外面的要素によって、抑え込む際の成功率が大きく左右されてしまうことが分かったはずだ。

円軌道の半径を変えないで防御→けん制虚打の流れを行うと、敵との距離が近すぎるため、敵が少しでも反応して前に出てくると、その時点でこちらの腕はつぶされ虚打を放つことができない。敵と間合いを保つことで、たとえ敵の手が自分に到達しても自分の手にかかる圧力を逃しながらスライド回避でき、虚打を放つ余裕すら生まれるのである。

よって昔日スタイルにおける「斜め後方スライド→虚打離脱→転戦」の具体的流れと理由を説明する「単換掌理(たんかんしょうり)」は、弱者が体格差などの不利な状況においても「生存」する可能性を生じさせるための八卦掌のエッセンスとなっている。

そのエッセンスは、敵側面にとどまって攻撃を「当てる」ことよりも、後方スライドで間合いを作り、敵の攻撃射程圏内から身を遠ざけることによって「当たらない」ことを重視する技の体系を生み出すのである。

弊門では、単換掌における転身防御である老僧托鉢を下がりながら行う。この点を重視し、繰り返す。「斜め後方スライド→虚打離脱」の身法によって敵の影響力の少ない領域に我が身をスライド移動させる護身の行動を無意識レベルで行うことができるようにするためである。

「単換掌理」基本身法練習方法

一人で練習する際は、後方から迫る敵を想定して練習をする。前方敵接近に際し斜め後退スライドすることも状況によってはある(前方敵へは、順勢掌理対敵身法で対応する)が、単換掌理が想定している敵というのは、原則後方、もしくは斜め後方である。ここでは、後方敵への対応(単換掌理対敵身法)について説明する。

どの場合においても

- 斜め後方スライド

- 転身しながら手を出して補助防御虚打けん制

- 敵の足を止めるための虚打けん制

- 「勢」を利用した急速離脱をしながらの他敵への電撃攻撃

の流れはほぼ同じである。

もっともオーソドックスな想定パターンであり、習得の出発点でもあるため、ここでしっかりと以上の流れを理解しておくこと。

この形で練習を重ねると、八卦掌入門当時から教えられてきた基本技の意味が分かってくる。

なぜ走圏において、横目で見ながらでも円の中心に視線を向ける練習をさせられたのか?それは斜め後方から来る敵を想定していたから。

なぜ対敵走圏を行っていたのか。敵の接近してくる意識や感覚を肌で感じ取る練習を重ねることで、不意に迫る敵に対しても瞬時に間合いをとる(安全圏に離脱する)ためであるから。

(1)の場合:斜め後方手前から来る場合「内転翻身斜め後方スライド離脱」

単換掌の型中でも練習する、もっとも一般的な、敵の接近角度に対する対敵身法である。

定式八掌における転身式では、すべて「斜め後方スライド離脱」の理で演じることができる(※順勢掌理の理でも可)。

対多人数移動遊撃戦における、もっとも重要で用いられることの多い身法である。この身法を成功させるためには、斜め後方スライドを行う歩の運足技術の円滑化が必須対策となる。

擺歩(はいほ)によって身体を展開し、すかさず180度の角度にわたる扣歩(こうほ)で擺歩した足側面に寄せる動作を素早く滑らかに行うことが肝心である。

この動作は、運足技術の巧みさだけで行われるではなく、身体が気持ち下方へ瞬間的に収束する勢いと、収束した身体を擺歩→扣歩で解放展開させる展開力の勢いによって速度が増す。この理は、定式八掌の「白猿献果掌」の定式動作によって養われる。

(2)の場合:斜め後方背中側から来る場合「外転翻身斜め後方スライド離脱」

滑歩外転ように、遠心力に振られながら大きな円孤を旋回移動している際に、不意に後方背中側から接近された際に離脱しつつ転身防御攻撃をする対敵身法。

型では、老八掌の「三穿掌(平穿掌)」中の前半三穿の後の転身動作で、定式八掌の「陰陽魚掌」では転身式で用いられている。

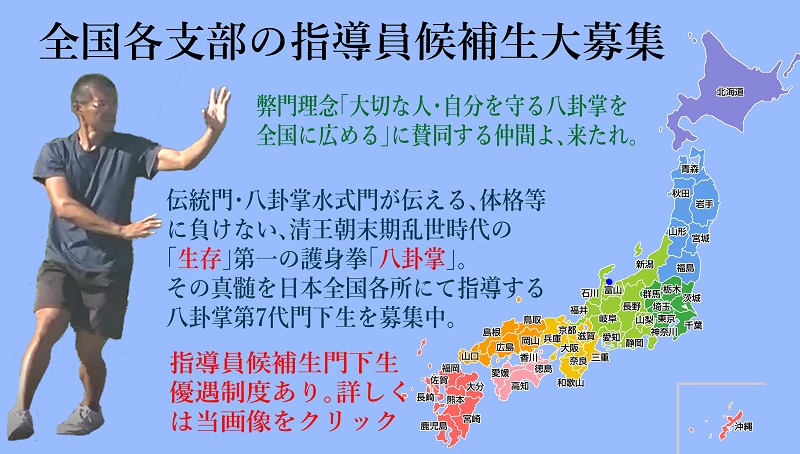

八卦掌水式館 館長・転掌八卦門 開祖 水野義人のプロフィール

水野義人(活動名:水野式人)

八卦掌水式館館長。八卦掌第6世。楊家伝転掌第8世掌継人。転掌八卦門開祖。弱者生存の理「単換掌の術理」を用い移動遊撃戦で戦うことを特色とする、清朝末期頃成立当時のままの八卦掌原型武術「転掌」を、世界で唯一公に伝える、転掌グランド・マスター。

転掌八卦門の開祖である館長の、転掌マスター養成ブログ更新中。転掌・八卦掌修行者のみならず、すべての武術において達人となることを夢みる方に有益な、館長の語録を随時更新中。

「転掌マスターへの道~転掌八卦門開祖・水野の達人養成ブログ」へ

免責事項

弊サイトは、利用者がサイト内に掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

サイト内における理論解釈等の説明は、管理人が学習過程における研鑽によって得たものからなされるものであり、その内容は他の流派の理論等を否定するものではありません。

現在国内外において、多くの流派の高名で技術の高い伝承者の先生方が御指導を展開されておられます。あくまで当サイトの内容は、一つの考え方として利用していただけたら幸いです。