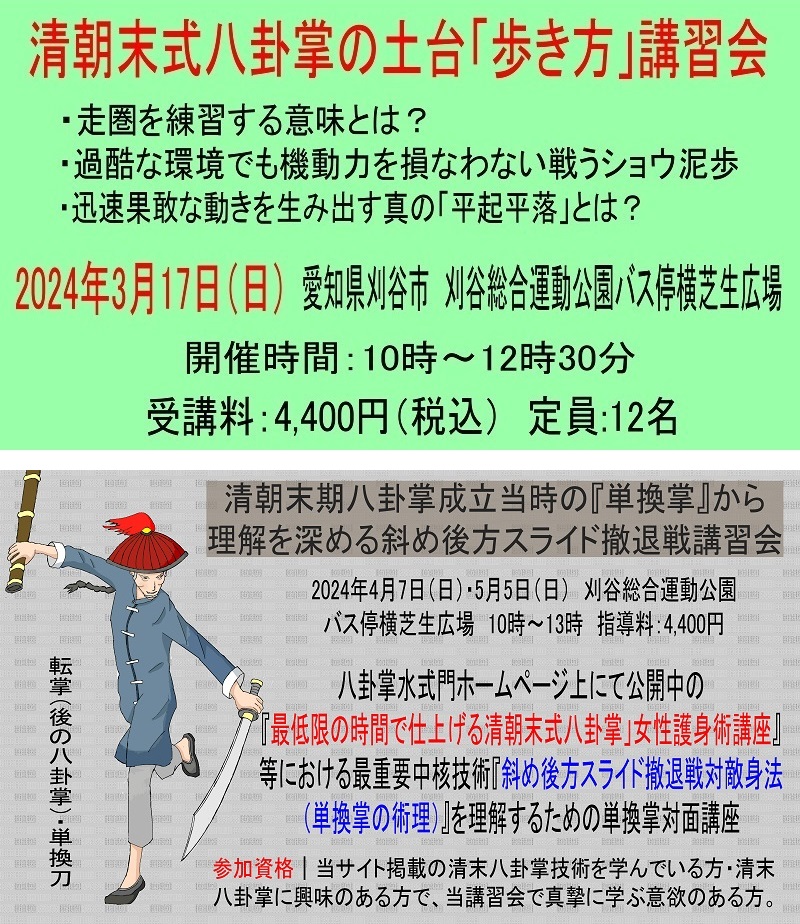

単換刀は、単換掌の原型であり、清朝末期成立当時のままの八卦掌(以下「清朝末式八卦掌」と呼ぶ)の原点となった技法である。

戦時ではない、平時における宮中文官の護衛武術として通用すること目指し、藤牌兵の戦場刀術と創始者の従来修めていた武術などから単換刀が生まれた。

そこから単換掌となり、転掌(成立当時の八卦掌の名前)として技術体系が組まれ、洗練されていったと考えられる。

単換刀は極めてシンプルな型なれど、清朝末式八卦掌の最重要中核技法「斜め後方スライド撤退戦対敵身法(単換掌の術理・単換掌理)」の土台をなす根幹術理「翻身旋理(ほんしんせんり)」と「刀裏背走理(とうりはいそうり)」に初めて触れる、極めて重要な型なのである。

このぺージでは、両理の意義と練習時における注意点について説明し、初学者や独習者の道しるべを示したい。

「単換刀」で学ぶ術理とは~清朝末式八卦掌の原点術理

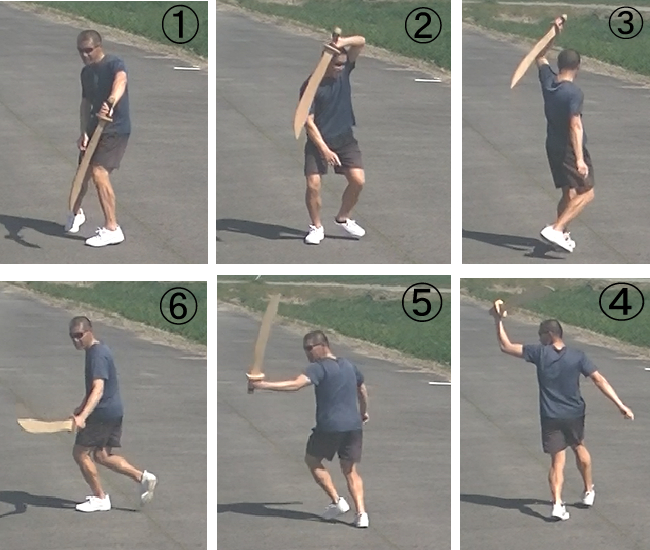

「単換刀」は、動画を見て分かる通り大変シンプルなれど、「翻身旋」理と「刀裏背走」理を学ぶ型として大変重要である。

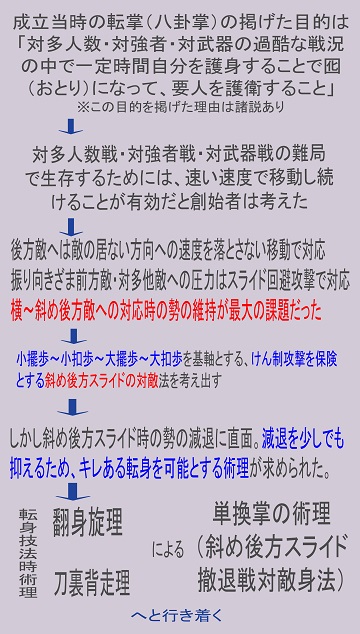

この両理は、八卦掌の移動遊撃戦の機動力を確保し、勢(せい)を維持するための中核技法「斜め後方スライド対敵身法(単換掌の術理・単換掌理)」を生み出した。

八卦掌は成立当時「転掌(てんしょう)」という名称であった。その名の通り、転じる際に掌打をくらわして敵を退け、打ち、身を守る武術であった。このページは、「転掌=清朝末式八卦掌」として読んでもらいたい。

向き合って戦わないのは、転掌が「対多人数想定・対武器想定・対強者想定」の護衛武術だったからである。

対多人数想定・対武器想定・対強者想定である以上、その者は、複数人いる敵の、そのうちの一人にのみ対応していてはいけない。次から次へと来る複数人の攻撃に対し、我が動かぬ的となっては、たちどころに攻撃を喰らってしまう。敵の目の前に居たら、刃物の刃先が当たってしまう。強者の目の前で戦っていたら、強者の力任せの攻撃をまともに受けてしまう。

転掌創始者・董海川先生は、清朝王宮の宦官(かんがん)であった。宦官とは、皇帝居住の宮中(主に後宮)において、王族や寵姫の身の周りの世話・雑事を担う男性官吏であり、寵姫や王族らと通じ、子供が出来て継承にトラブルが起きることを防ぐため、去勢されていた。去勢されていたため、筋力は通常男性より低く、女性より少しある程度であった。また、宦官は武官ではないため、甲冑を着用できず、かつ、攻撃力の高い武器を携帯することは許されなかった。

攻撃力の高い武器を携帯できない力の弱い者が、「対多人数想定・対武器想定・対強者想定」を戦う以上、既存の「敵と向き合って様子を見つつスキを攻撃して倒す」の戦い方はできない。そこで考えられたのが、徹底した移動遊撃戦であった。

常に高速で移動し続けていれば、敵の的となりにくい。常に移動し続けて敵と距離を保ち続ければ、刃物が当たる確立を下げることができる。常に強者の前出攻撃に対し下がって移動し続ければ、強者の力をまともに受けるリスクが下がる。そして・・・常に勢を保って猛然と動き続ければ、敵は我に気を取られ、油断できず、王族・要人に手を出すことができない。

一定時間、高速移動で護身し生存し続ければ、要人らの身代わりとなることができる。時間稼ぎである。護衛武術であるが、実質は囮(おとり)による護衛武術という、悲壮な一面があったのだ。

「一定時間、高速移動で護身し生存し続け」るための最も大きな土台となるのが、推磨式基本功と単換刀で学ぶ「翻身旋」理である。「翻身旋」理が出来ていれば、手に何も持っていなくとも、身体移動だけで一定時間の護身を果たすことができる。

自分が何か道具を持っていたり、敵が素手の場合は、我の末端部(手)を身体に近付け、身体に沿わせて体軸から末端部を極力はみ出させずに移動させる。「刀裏背走」理が出来ていれば、手を出しても素早く体幹にそわせることによって、キレのある後退スライドを実現できる。

以下、両理につき説明して行きたいと思う。

「翻身旋」理~八卦掌防御と攻撃の9割方を占める最重要術理

翻身旋理は、清朝末式八卦掌の定歩基本功(足を固定して練習する基礎練習)における最大の要・推磨式基本功の最重要学習項目である。

清朝末式八卦掌は、敵の接近・攻撃に対し、後退スライドして敵の力のベクトルと並走して防御する。この「後退スライド」にて、9割方敵の攻撃を避けるのである。

「後退スライド」は、移動遊撃戦において、命の要となる「勢(せい)※速く勢いのある移動速度のこと」を、敵に攻撃されても移動速度を落とさず「勢」を保つための中核技法である。

移動遊撃戦渦中は、たいがい敵に追走されているのもである。その際に後退スライドをキレよく行う必要がある。切れよく行う術理こそが、「翻身旋理」なのである。

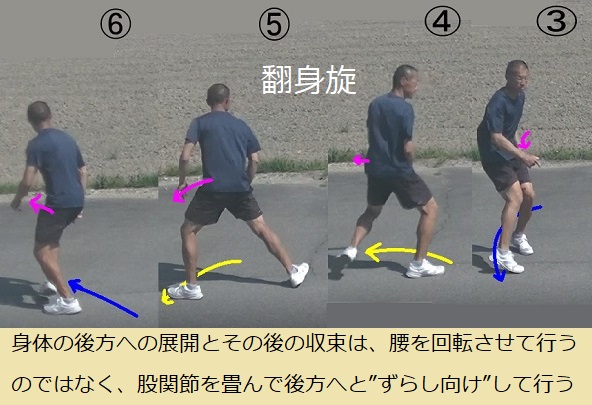

まず推磨式基本功において、両足を固定した状態で、股関節を畳んで後方を向く要領を身体に覚えさせる。

股関節を畳むと、太ももから膝までの部分が近付き、擦れるまで近付くことになる。この状態にならないなら、たいがい、両足が離れすぎているため、股径を小さくすること。これを「磨脛(まけい)」状態と呼ぶ。後退スライド時は、翻身旋法によって磨脛の状態の中、キレよく斜め後方転身を行う。

腰を回転させて後方を向くと、転身半径が大きくなり、転身に要する時間が長くなる。加えて、差し出す手の軌道が大円軌道となり、手の軌道を見切られやすくなる。

腰を回転させて転身すると、腰の回転分敵に近づき、敵の力のベクトルに向かう形となり、敵と接触しやすくなり、力で押し込まれる可能性を高める。

翻身旋法を守ると、後退スライド動作中、常に敵から離れる方向へ移動できるため、敵の力にぶつかることなく、撤退戦を行うことができるようになる。

翻身旋法は、上記の基本姿勢を採り、身体の重心がリラックスした状態で下腹部上に乗っている状態で、かつ足が少し曲がっている状態、を意識すると行いやすい。

写真3~6に際しては、「推磨式基本功」で触れる「翻身旋(ほんしんせん)」法の要領を守ること。

「翻身旋法」とは、具体的にくだいて言うならば、股関節部分を畳んで、身体を後方へと「ずらし向け」する方法となる。

後退スライドによる身体の転身を、身体回転軸から極力はみ出さずに、キレよく後方を向くための秘訣となる。これは昔日であれば決して公開されることもない、本門弟子にのみ伝えられる秘伝であった。

ずらし向けすることによって、後方展開時に身体の横振れを最小限にし、後退スライド速度が鈍くなることを防ぐ。

「刀裏背走」理~武器持ち時は操りやすさを生み出し、徒手の時は翻身旋を意識で支える術理

「刀裏背走」理について説明したい。

具体的に言えば、片刃の刀における刃の付いてない部分(刀背・刀裏)を、自身の背中に向けて移動防御・移動攻撃することである。

自分の背中に刀裏を向けて移動し続ければ、刃のついている方向が、常に敵に向けられることになる。

昔日の転掌(八卦掌の昔の名前)刀術は、このように前を見ながら自身の背中越しに刀を振って、勢いを落とさないで敵集団の外面を駆け抜けて生存をはかっていたのだ。

このように書くと、刀の背を自身の背に向け続けること、が最重要だと思うかもしれないが、そうではない。

確かに、移動遊撃戦渦中における「防御」と「攻撃」の面から見たら、刀を自分の背に向けながら振り続ける技術は重要である。ここでは、八卦掌における身体操作の観点から考えてみる。

伸ばしている手の下を実際に「くぐる」ことで、身体軸に添わせる(からめる)感覚を味わう

刀裏を自身の背中に向け続けて移動するには、刀を操る手の軌道を、身体軸から極力離さずに、身体にからめるように添わせ、頻繁に刀下をくぐりながら操らなければならない。その点が「刀裏背走」理のポイントなのである。

手を身体から伸ばしている時末節部分たる手を、「翻身旋」による転身時に身体軸に添わせることで、効率よく身体転身と移動を可能とする。「添わせる」と書いたが、実質は「伸ばした手の下を(自分自身が)くぐる」のである。

この「くぐる」動作は、単換刀の型を見た時、少し注意して見ればすぐに分かる顕著な動作である。中国武術の一般的刀術の基礎練習にもこのような動きがあるが、単換刀では、「くぐる」動きを明確に採用して、翻身旋によるキレの良い後退スライドを後押ししている。

つまり、伸びている部分から、身体の転身といっしょに回転させるようなことをしないのである。転身に伴ってメリーゴーランドのように手を回すと、意外と重たい手の遠心力によって身体が必要以上に振られ、軸がぶれ、身体を安定させるための力を使うため、体力が奪われてしまう。

「翻身旋」理によっていくら無駄なく身体を転身しても、伸びきった手の遠心力で速度と限られたスタミナを落とすのである。

「くぐる」動作なくしても添わせる意識をもつことができるようになり、翻身旋による転身が後押しされる

「刀裏背走」理に習熟すると、手を伸ばしていない状態、もしくは刀を持っていない状態であっても、つまり、手をだらんと下げている状態でも、くぐる意識を活用し、身体自身を身体軸から極力はみ出さない意識で転身できるようになる。

翻身旋を行う際、刀裏背走理も伴って、手の動きをすることもなく、自然に行うことができるようになる。この状態を目指すのである。この状態に達すれば、「翻身旋90、刀裏背走10」の例えを理解できる。

、いきなり八母掌や老八掌の単換掌に取り組むより、単換刀でじっくり両理を学び、後退スライドにつなげる。両理を理解したうえで、後退スライドを単換掌で練習すれば、後退スライド撤退戦対敵身法が深いレベルで理解できる。

ここまでの作業は、やはり時間がかかる。単換刀と単換掌を、同時に並行して練習していくことだ。「翻身旋」理と「刀裏背走」理を理解せずして、他の型、たとえば六十四掌や新換掌に取り組むなど問題外である。

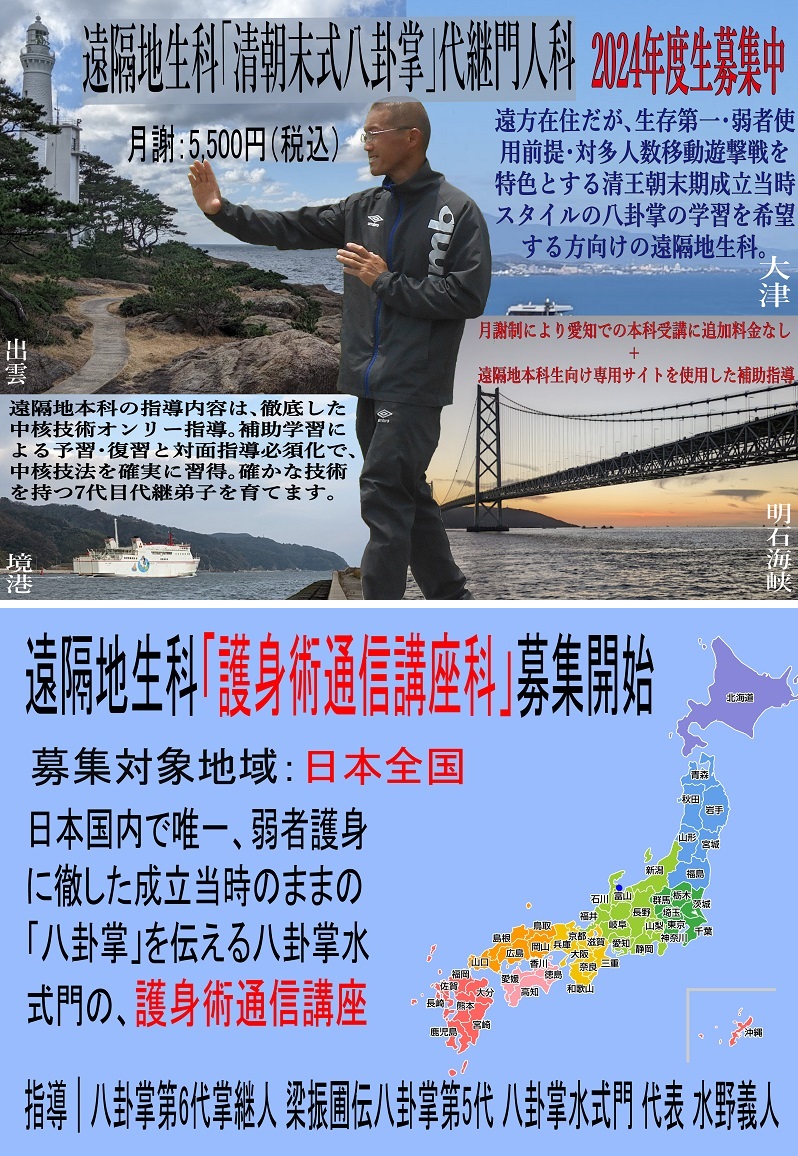

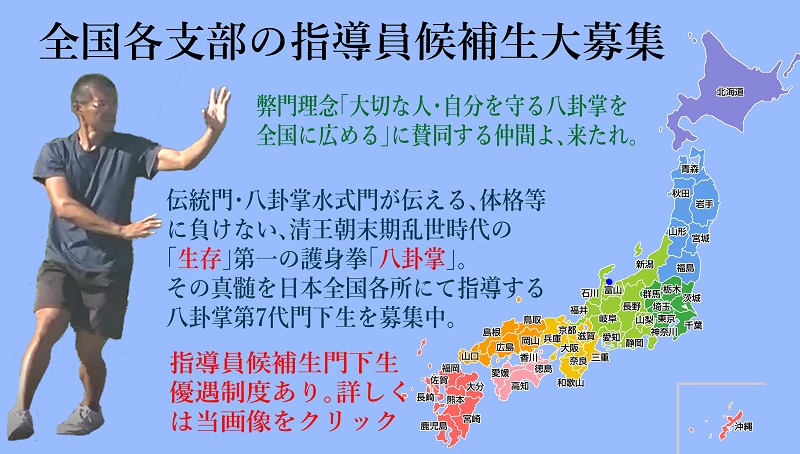

八卦掌水式館 館長・転掌八卦門 開祖 水野義人のプロフィール

水野義人(活動名:水野式人)

八卦掌水式館館長。八卦掌第6世。楊家伝転掌第8世掌継人。転掌八卦門開祖。弱者生存の理「単換掌の術理」を用い移動遊撃戦で戦うことを特色とする、清朝末期頃成立当時のままの八卦掌原型武術「転掌」を、世界で唯一公に伝える、転掌グランド・マスター。

転掌八卦門の開祖である館長の、転掌マスター養成ブログ更新中。転掌・八卦掌修行者のみならず、すべての武術において達人となることを夢みる方に有益な、館長の語録を随時更新中。

「転掌マスターへの道~転掌八卦門開祖・水野の達人養成ブログ」へ

免責事項

弊サイトは、利用者がサイト内に掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

サイト内における理論解釈等の説明は、管理人が学習過程における研鑽によって得たものからなされるものであり、その内容は他の流派の理論等を否定するものではありません。

現在国内外において、多くの流派の高名で技術の高い伝承者の先生方が御指導を展開されておられます。あくまで当サイトの内容は、一つの考え方として利用していただけたら幸いです。